小林研介 准教授、小野輝男 教授ら「量子系における『揺らぎの定理』の検証実験」(2010年2月26日「Physical Review Letters」誌にて発表)

平成22年3月 トピックス

小林研介准教授、小野輝男教授ら

(材料機能化学研究系 ナノスピントロニクス研究領域)

小林研介准教授(左)と小野輝男教授(右)

(2010年2月26日 「Physical Review Letters」で発表)

小林研介准教授、小野輝男教授、大学院生の中村秀司さん、山内祥晃さん、知田健作さん(以上、京都大学化学研究所)と、橋坂昌幸助教(東京工業大学)、内海裕洋助教、齊藤圭司助教(東京大学)、Renaud Leturcq博士(フランス、IEMN-CNRS)、Klaus Ensslin教授(スイス、ETH Zürich)、Arthur C. Gossard教授(アメリカ、University of California, Santa Barbara)からなる研究グループは、微小な半導体電子干渉計を通過する電流と、その電流に含まれる揺らぎ成分を精密に解析することにより、量子系における「揺らぎの定理」の実験的検証を行うことに世界で初めて成功しました。

私たちが日常的に行っている実験で得られる量(電気抵抗、磁化率、誘電率など)は、外場(電場や磁場など)に対して、系がどのように応答するかという量を表しています。例えば、ばねを引っ張るとその張力に比例してばねが伸びる「フックの法則」や、抵抗に電圧を加えるとそれに比例した電流が流れるという「オームの法則」は、私たちにとっても馴染みの深いものです。このような現象は、1950年代に久保亮五博士をはじめとする我が国の物理学者が大きな役割を果たして成立した線形応答理論によって記述されます。それ以降、線形応答理論は様々な物理現象を説明するための最も強力な手法として確立してきました。

このように線形応答理論は強力なのですが、それが適用出来るのは、系が平衡状態付近にある時に限られています。そこで、その限界を超えて非平衡系をよりよく理解しようという試みが長年行われてきました。その一つが1993年に提案された「揺らぎの定理」です。これは、ごく短時間における小さい系における「熱力学第二法則(エントロピー増大の法則)の破れ」を定量的に記述する一般的な理論で、多くの研究がなされています。これまで、「揺らぎの定理」は、流体中の粒子の運動を観測することによって実験的に検証されてきましたが、量子力学が支配的な系において成り立つかどうかは、分かっていませんでした。

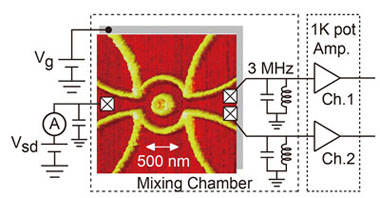

研究チームは、半導体を用いて直径が約500ナノメートル程度の非常に小さい電子干渉計(アハロノフ・ボームリング)を作製しました。その干渉計を流れる電流は、電子の量子干渉効果を反映したものになります。今回、研究チームは、電圧印加時に流れる電流を測定するだけでなく、電流に含まれる揺らぎ成分(非平衡電流雑音)を測定し、その印加電圧依存性を詳細に調べました。研究チームは、電圧を加えて行くと電圧の二乗に比例して電流が増大する成分があること、そしてその電流増大と揺らぎ成分の増大(の電圧に比例する成分)との間に比例関係があることを見出しました。

量子系における「揺らぎの定理」の検証実験に用いた微小な半導体電子干渉計の原子間力顕微鏡写真と電流・電流揺らぎ測定の概略図

この結果は、非線形性と非平衡性を定量的に結びつける結果であり、電子回路に「揺らぎの定理」を適用した場合に予想されている振る舞いに定性的に合致しました。電子干渉計における電気伝導は電子の量子性を反映したものであるため、この結果は量子系における「揺らぎの定理」を初めて実験的に検証したことになります。

このような研究は、量子力学と統計力学の両方に関わる根源的な問題に実験的にアプローチしていく端緒を与え、非平衡統計物理学の新しい展開を生み出すものと期待されます。

本研究は、科研費、山田科学振興財団、SCAT、松尾学術振興財団の助成を受けて行われました。

・この成果は2010年2月26日発行の米国科学誌「Physical Review Letters」に発表されました。

論文:”Nonequilibrium Fluctuation Relations in a Quantum Coherent Conductor”, Physical Review Letters 104, 080602 (2010).

京都大学 化学研究所

京都大学 化学研究所 国際共同利用・共同研究拠点

国際共同利用・共同研究拠点