麻生 亮太郎さん、倉田 博基教授、菅 大介助教、島川 祐一教授「酸化物ヘテロ界面での格子歪みの直接観察に成功」(2013年7月16日「Scientific Reports」誌にオンライン公開)

平成25年7月 トピックス

麻生 亮太郎さん、倉田 博基教授

(先端ビームナノ科学センター 複合ナノ解析化学研究領域)

菅 大介助教、島川 祐一教授

(元素科学国際研究センター 無機先端機能化学研究領域)

左から倉田 博基教授、麻生 亮太郎さん、菅 大介助教、島川 祐一教授

本研究の成果は、ヘテロ界面での新しい機能特性の解明へ向けて重要な評価技術を確立しただけではなく、今後の新たな機能特性発現へ向けた新規界面構造の設計や、格子歪みの制御へと発展するものです。また、機能性酸化物材料をはじめとして、将来のエレクトロニクスやスピントロニクス分野における新材料を開発する上での物質開発へも大きく貢献する成果です。

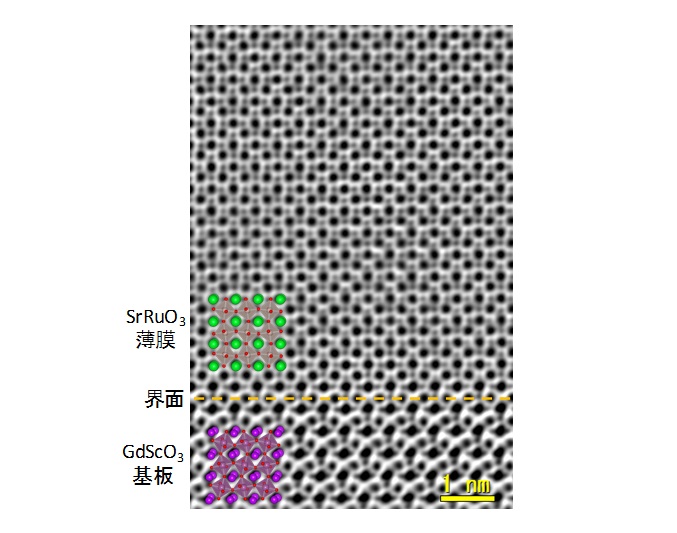

図1 GdScO3基板とSrRuO3薄膜のヘテロ界面を観察した環状明視野(ABF)像。暗いコントラストが原子位置を表しており、酸素を含めたすべての構成原子の位置が明瞭に可視化されている。

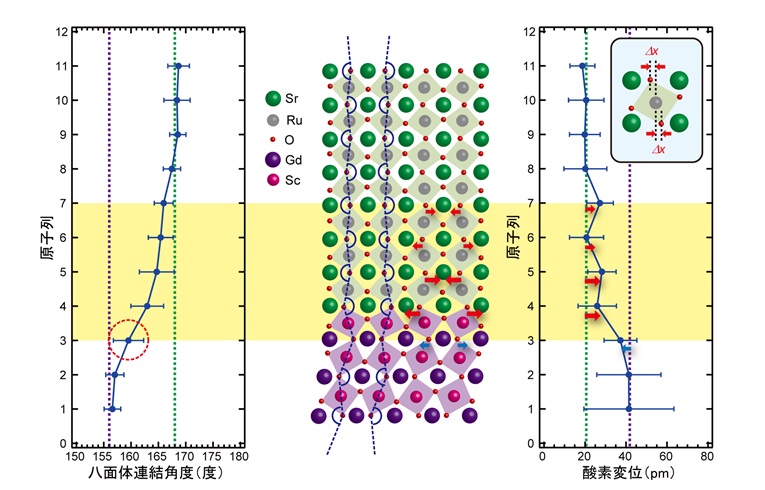

図2 ヘテロ界面近傍における酸素八面体連結角度の変化(左)とそれに伴う酸素原子の変位(右)。連結角度はGdScO3内では156度であるが、SrRuO3内では最終的に168度になる。この連結角度の違いは界面の僅か4格子単位の厚さ(黄色い部分)で緩和されている。連結角度の変化を起こしている酸素原子の変位は僅か20ピコメートルである。

走査型透過電子顕微鏡(Scanning Transmission Electron Microscope: STEM):

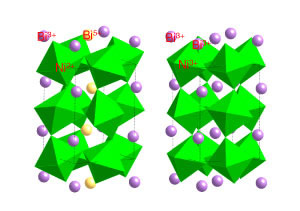

細く集束された電子線を試料上で走査しながら、様々な角度に散乱した透過電子の強度を検出することで、試料の拡大像を観察する電子顕微鏡。像の倍率は、電子を走査する範囲によって決まり、本研究の実験の典型的な倍率は2000万倍程度である。分解能(識別できる最小の間隔)は電子線の直径で決まり、本研究では直径0.1ナノメートル以下の電子線を用いた。ぺロブスカイト構造遷移金属酸化物:化学式ABO3で表され、Bの遷移金属イオンが酸素に囲まれて作る八面体が頂点を共有してつながった結晶構造をもつ酸化物

ヘテロ界面:異なる種類や構造の材料を繋いだ時にできる界面(接合面)。

環状明視野(Annular Bright Field: ABF)法:走査型透過電子顕微鏡を用いて試料を観察する方法の一種で、透過電子近傍に散乱された電子を円環状の検出器で測定する。検出される電子の散乱角度は約0.63から1.32度。この方法の特徴は、直径0.1 ナノメートル以下に集束された電子線を用いれば、酸素のように軽い原子も観察できる点にある。

スピントロニクス:電子を制御して電子機器を制御するエレクトロニクスに加えて、電子の持つスピンにより磁気特性も制御する新しい電子磁気制御技術。

京都新聞(7月17日 23面)、日刊工業新聞(7月17日21面)に掲載されました。

本成果の一部は、JST戦略的創造研究推進事業(CREST)研究領域「元素戦略を基軸とする物質・材料の革新的機能の創出」 (玉尾 皓平 研究総括)の研究課題「異常原子価および特異配位構造を有する新物質の探索と新機能の探求」(研究代表者: 島川教授)、および科学研究費補助金、若手研究(B)「高酸素イオン伝導を示す固体電解質の開発を目的とした人工超格子作製」(研究代表者:菅助教)によって支援されました。

京都大学 化学研究所

京都大学 化学研究所 国際共同利用・共同研究拠点

国際共同利用・共同研究拠点