小野 輝男教授ら 「強磁性体や外部磁場を用いずに電子のスピンを揃えることに世界で初めて成功」―半導体中でシュテルン‐ゲルラッハのスピン分離実験を実現―(2012年9月26日「Nature Communications」誌にオンライン公開)

平成24年9月 トピックス

小野 輝男教授、小林研介准教授(現大阪大)、

中村秀司博士(現産総研)、西原禎孝さんら

( 材料機能化学研究系 ナノスピントロニクス研究領域 )

小野輝男教授

小林研介准教授

(現大阪大)

この研究成果は、2012年9月25日(日本時間26日)の英国科学誌 Nature Communications オンライン誌に掲載されました。

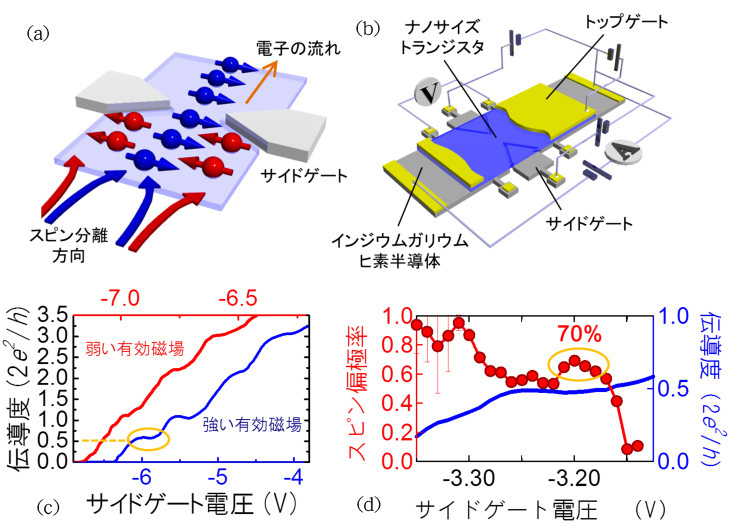

京都大学化学研究所の小野輝男教授、小林研介准教授(現大阪大教授)、中村秀司氏(現産総研研究員)、西原禎孝さん(博士課程1年)らは、東北大学大学院工学研究科 新田淳作教授(現在京都大学化学研究所客員教授を併任)、好田誠准教授、峰野太喜さん、東邦大学理学部 大江純一郎講師、NTT物性基礎研究所都倉康弘博士(現筑波大教授)らと共同研究により、強磁性材料や外部磁場を全く用いずに、半導体中を流れる電子のスピンを一方向に揃える手法を確立しました。

電子は「電荷」と共に「スピン」と呼ばれる磁石の性質を持ち合わせています。スピンは上向きのスピンと下向きのスピンが存在し、通常半導体を流れる電子のスピンは、上向きスピンと下向きスピンが等しい割合となりスピンの向きに偏りはありません。もしこの電子スピンの向きを上向きもしくは下向きの一方向に揃えることができれば、次世代省電力・高速半導体デバイスの実現が期待できます。しかしながら、これまで電子スピンの向きを揃えるには、強磁性体材料を用いる方法や外部から磁場を与える必要があり、既存の半導体プロセスや集積化技術と組み合わせることが困難な問題を抱えていました。このことから、半導体のみを用いてスピンの向きが揃った電流を生み出すことが長い間望まれていました。

今回スピンを揃える手法として着目したのは、1922年にドイツ人科学者オットー・シュテルンとヴァルター・ゲルラッハにより行われた、銀原子の上向きスピンと下向きスピンの空間分離実験です。この実験は、量子力学の基本概念であるスピンの存在を明らかにした20世紀最大の実験の一つであるとともに、スピンを揃えるための原理を示しました。ただし、実験装置の大きさは1メートル以上の大掛かりなものでした。

研究グループでは、このシュテルン-ゲルラッハのスピン分離実験を、半導体のスピン軌道相互作用を用いることでナノメートルサイズのトランジスタで実現し、強磁性体や外部磁場を全く用いずに、スピンの揃った電流を生み出すことに成功しました。半導体のみを用いる本手法は、既存の半導体テクノロジーとの整合性が良いだけでなく電気的なスピン制御・スピン検出との融合が容易となることから次世代省電力・高速半導体デバイスの実現が可能となります。

図 (a)今回行った半導体中でのシュテルン-ゲルラッハ実験の模式図 (b)スピン流を生み出すために用いたナノメートルサイズのトランジスタ構造 (c)弱い有効磁場と強い有効磁場における伝導度のサイドゲート電圧依存性測定結果 (d)伝導度0.5(2e2/h)におけるスピン偏極率の測定結果

●用語解説●

スピン:電子が本来持っている自転のような性質で磁石が発する磁場の起源となる。磁石にN極とS極があるように、電子スピンには上向きと下向きという2つの状態があり、物質中でスピンの性質を利用するには電子スピンの向きを揃えることが必要不可欠となる。

シュテルンとゲルラッハによるスピン分離実験:1922年ドイツのオットー・シュテルンとヴァルター・ゲルラッハが銀の原子線を用いて行った実験。加熱して蒸発させた銀粒子のビームに垂直な方向に磁場勾配をかけると、ビームが2本に分かれることを示した。この実験により、銀が量子化された磁気モーメントをもつことがわかり、後にスピンという概念を導く契機となった。

本研究の一部は、最先端・次世代研究開発支援プログラム、科学研究費補助金基盤研究(S)、京都大学化学研究所共同研究プログラムの助成を受けて行われました。

京都大学 化学研究所

京都大学 化学研究所 国際共同利用・共同研究拠点

国際共同利用・共同研究拠点