陳 威廷博士研究員、齊藤 高志助教、島川 祐一教授ら「異常原子価鉄イオンが示す機能特性原理の解明」(2012年6月11日「Scientific Reports」誌にオンライン公開)

平成24年6月 トピックス

陳 威廷 博士研究員、齊藤 高志 助教、島川 祐一 教授ら

(元素科学国際研究センター 無機先端機能化学研究領域)

島川 祐一 教授、陳 威廷 博士研究員、齊藤 高志 助教(左より)

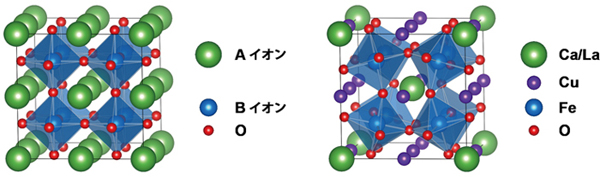

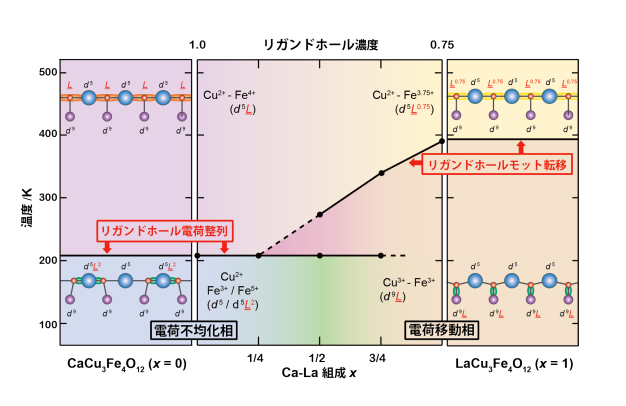

「異常原子価」と呼ばれる高い酸化状態の鉄イオンを含んだ酸化物の示す特異な特性は、物質科学の分野で50年以上にもわたり注目を集めていました。研究グループでは、このような異常原子価状態にある鉄イオンを含んだ新物質をAサイト秩序型ペロブスカイト構造をもつ酸化物(図1)で発見してきました。CaCu3Fe4O12は、Fe4+という異常原子価状態の鉄イオンを含み、温度を下げると4価の鉄(Fe4+)イオンが3価の鉄(Fe3+)と5価の鉄(Fe5+)イオンへ変化する「電荷不均化」を示します。また、同じ結晶構造のLaCu3Fe4O12はFe3.75+という鉄イオンを含みますが、銅イオンから鉄イオンへ電子が移動する「サイト間電荷移動」を示し、常磁性金属から反強磁性絶縁体への変化とともに大きな負の熱膨張を示します。この2つの物質が示す特異な機能特性変化はともに異常原子価状態にあるFeイオンが関与すると考えられていましたが、その詳細なメカニズムは明らかにされていませんでした。

図1 ペロブスカイト型酸化物(左)とAサイト秩序型ペロブスカイト構造酸化物(右)の結晶構造

図2 リガンドホールの局在化によるCaCu3Fe4O12(x=0)での「電荷不均化」とLaCu3Fe4O12(x=1)での「サイト間電荷移動」、およびCa1-xLaxCu3Fe4O12固溶体(0≤x≤1)の相図

この材料の示す大きな特性変化は、スイッチやセンサー、熱制御材料をはじめとする多くの用途で活用できると期待されており、このメカニズムが解明されたことで、将来のエレクトロニクス分野における新材料を開発する上での物質開発指針と新しい応用展開の可能性が示されたと言えます。また、これらの物質は比較的安価で安全なありふれた3d遷移金属元素である鉄(Fe)と銅(Cu)からなる酸化物であり、このような物質で新しい機能性材料を開発する指針が得られたことは、「元素戦略」の観点からも重要な成果です。

●用語解説●

異常原子価鉄イオン:酸化物の中では、鉄イオンは通常は2価(Fe2+)や3価(Fe3+)のイオン状態となるが、これとは異なる、高い酸化状態の鉄イオン。

Aサイト秩序型ペロブスカイト構造:ペロブスカイト構造(ABO3)におけるAサイトが1:3の割合で2種類のイオンで秩序化して占められるという特徴的な結晶構造をとる物質(図1)。

本研究は、次世代低炭素ナノデバイス創製ハブの林 直顕 博士、物質-細胞統合システム拠点の高野 幹夫 教授らとの共同で行なわれました。また、本研究の一部は、JST戦略的創造研究推進事業(CREST)研究領域「元素戦略を基軸とする物質・材料の革新的機能の創出」 (玉尾 皓平 研究総括)の研究課題「異常原子価および特異配位構造を有する新物質の探索と新機能の探求」によって支援されました。

この研究成果は、京都新聞(6月12日31面)、科学新聞(6月29日)に取り上げられました。

京都大学 化学研究所

京都大学 化学研究所 国際共同利用・共同研究拠点

国際共同利用・共同研究拠点