フッ化物イオン電池向けイオン液体電解液の開発

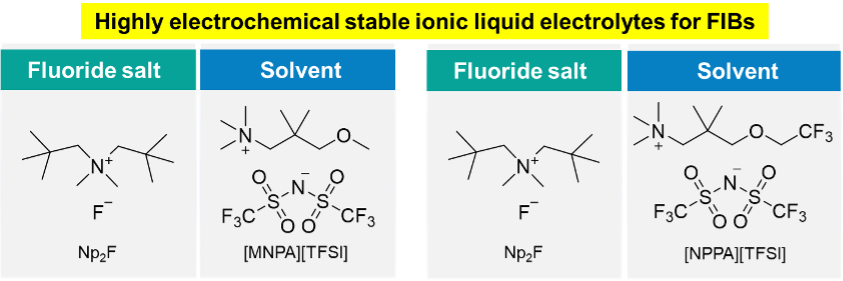

京都大学化学研究所 若宮淳志 教授、タン テンセイ 博士後期課程学生らの研究グループは、京都大学大学院工学研究科 安部武志 教授の研究グループとの共同研究成果として、フッ化物イオン電池(FIB)が室温で安定に充放電可能なイオン液体電解液を開発しました。新たに開発したイオン液体([MNPA][TFSI]および[NPPA][TFSI])は、四級アンモニウムフッ化物塩(Np2F)をよく溶かし(>0.7 M)、得られたイオン液体電解液は、従来の電解液よりも化学安定性が高く、室温で長時間(>100 h)安定にフッ素アニオンを電極間でシャトル輸送できることも確認しました。開発したイオン液体は、電解液の溶媒として、これまでFIB用として一般的に用いられてきたBTFE(3.5 V)に比べても2 V以上も広い5.8 Vもの電位窓をもち、Pbだけでなく、より酸化電位の高いAgを電極に用いたフッ化物イオン電池でも室温で動作することを実証しました。本研究成果は、フッ化物イオン電池電解液の設計に指針を与えるものであり、今後の性能向上に大きく貢献することが期待されます。

フッ素アニオンを電荷キャリアとするフッ化物イオン電池は、金属フッ化物の可逆的なフッ化/脱フッ化反応を電極反応とし、理論容量が高く、現行のリチウムイオン電池を凌駕するエネルギーの高密度化が可能な車載向けの次世代蓄電池の有力候補として注目されています。これまでに開発が進められてきたフッ化物イオン電池のほとんどは、固体電解質が使用されています。しかし、固体電解質は室温でイオン伝導性が低いため、最適な性能を得るには高温での動作が必要となります。これに対して、液体電解質を用いると、イオン伝導性が高く、室温でもフッ化物イオン電池を動作させることが可能になります。電解質を液体化する最も簡単な方法は、フッ素アニオンの源であるフッ化物塩を液体に溶かすことですが、フッ化物塩は反応性が高く、解離エネルギーも大きいため、溶解性や電気伝導性と化学安定性をあわせもつ優れた非プロトン性の溶媒は未だ開発されていませんでした。これまで、非プロトン性溶媒として最も成功している例はBTFEと呼ばれるフッ素化エーテルですが、BTFEは非常に限られた第四級アンモニウムフッ化物塩(電解質)しか溶解できず、また、沸点が低く電気化学的安定性も不十分でした。このため、フッ化物イオン電池に用いることができる電解液の開発が求められていました。

電解質を液体化する手法としては、電荷キャリアとして用いるフッ化物塩をイオン液体に混ぜ込むことで、液体の状態を維持する方法が有望です。例えば、リチウムイオン電池では、第四級アンモニウムと(トリフルオロメチルスルホニル)イミド(TFSI)とのイオン液体とリチウム塩を電解液として用いた高性能電池の報告例があります。イオン液体は、カチオンとアニオンが室温で液体の状態で存在するため、電気伝導性が高く、カチオンやアニオンの化学構造を工夫することにより高い電気化学的安定性を保つことができます。このことから、フッ化物イオン電池でも、フッ化物塩を混合した第四級アンモニウムとTFSIとのイオン液体が優れた電解質として機能するものと期待できます。しかし、従来の第四級アンモニウムとTFSIとのイオン液体では、アンモニウムの構造にβ水素が存在するため、フッ化物塩を溶解すると反応性の高いフッ素アニオンによるホフマン(Hofmann)分解が生じてしまい、フッ化物イオン電池の電解液としては使用できない状況にありました。

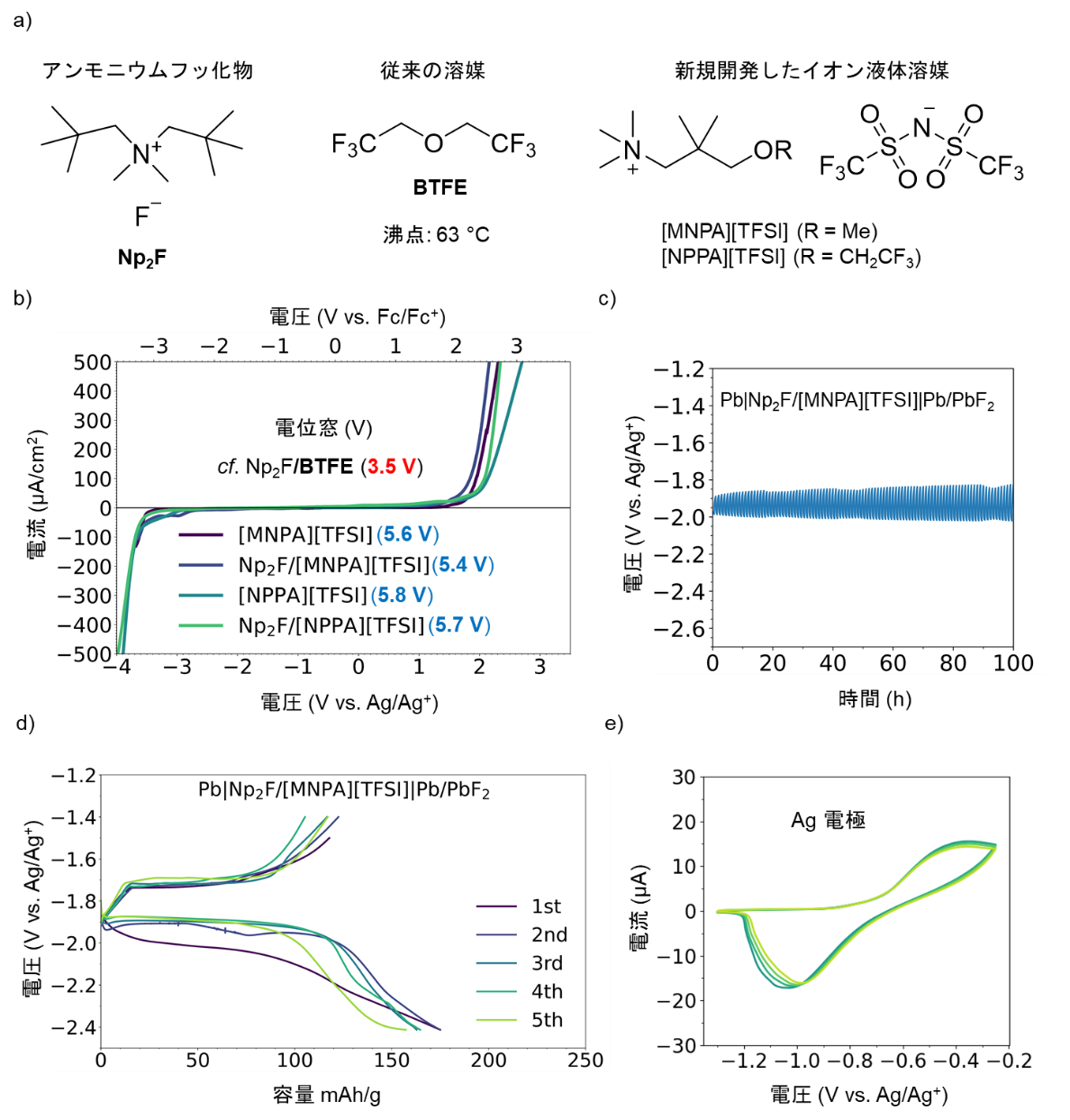

これまでに当研究グループでは、フッ素アニオンに対する高い安定性をもつ一連のアンモニウム塩の開発に取り組んできました。1),2)これらの先行研究で見出した独自の分子設計指針をもとに、ホフマン分解を起こさず、フッ化物塩に対して高い溶解性を持ち、室温で液体となるイオン液体を新たに設計・合成しました(図1a)。β水素を排除して設計した独自の第四級アンモニウムカチオン骨格に、アルコキシ基を末端構造として導入することで、フッ化物塩に対する高い溶解性と安定性をもち、室温で液体であり、低粘度、高拡散性をあわせもつイオン液体電解質([MNPA][TFSI]、[NPPA][TFSI])の開発に成功しました。電気化学測定(LSV測定)の結果から、開発したイオン液体電解液は、従来のBTFE(電位窓:3.5 V)に比べても2 V以上も広い5.4–5.8 Vもの広い電位窓を示しました(図1b)。実際、Pb/PbF2を電極に用いて、フッ素アニオンの輸送特性を評価した結果、開発したイオン液体電解質(Np2F/[MNPA][TFSI])は長時間(100 h)にわたり安定に電極間をシャトル輸送することが明らかになりました(図1c)。また、Pb/PbF₂を作用電極としてフッ化物イオン電池を作製し、充放電試験を行った結果、150 mAh/gを超える放電容量を示しました(図1d)。さらに、Agを作用電極に用いた電気化学測定(CV測定)では、安定した酸化還元特性が得られ、Agのフッ素化/脱フッ素化の高い可逆反応性が示されました。この結果から、電位窓の広い安定なイオン液体電解液を用いることで、Pbだけでなく酸化電位の高いAgを電極に用いたフッ化物イオン電池も可能であることを実証しました(図1e)。

本研究により、新規イオン液体電解液がフッ化物イオン電池の電解質として有望であることが示されました。これらの発見は、溶解性と化学的安定性に優れた液系電解質システムの研究開発に重要な指針を示すものです。今後、車載用を中心とした高エネルギー密度の次世代蓄電池の開発が加速することが期待されます。

本研究は、国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構(NEDO)の委託事業である「電気自動車用革新型蓄電池開発」など(JPNP21006, JPNP16001)の支援を受けて実施されました。また、本研究はJST 次世代研究者挑戦的研究プログラム JPMJSP2110 の支援を受けたものです。

●用語解説●

フッ化物イオン電池(FIB):金属フッ化物の可逆的な脱フッ化およびフッ化反応を、それぞれ負極および正極での電極反応として利用し、フッ化物イオン(F⁻)が正極と負極の間で電荷キャリアとして移動することで、充放電が行われる蓄電池。

非プロトン性溶媒:溶媒自身にプロトンを与える能力がなく、自己解離もしない溶媒のこと。

イオン液体:イオンのみ(アニオン、カチオン)から構成される液体の「塩」であり、特に液体化合物をイオン液体という。NaClなどに代表される無機塩は小さいイオンから構成されて高い融点をもち、常温下では固体である。しかし、大きい有機イオンで構成される塩は、融点が低くなり、室温付近でも液体状態で存在するようになる(常温溶融塩)。

京都大学 化学研究所

京都大学 化学研究所 国際共同利用・共同研究拠点

国際共同利用・共同研究拠点