ニッケル酸ビスマスの圧力誘起電荷非晶質化を発見 —熱膨張問題を解決する新たな負熱膨張材料の開発に期待—

京都大学化学研究所 Olga Smirnova 研究員(当時)、島川祐一 教授、髙野幹夫 名誉教授(現生産開発科学研究所理事長)、東京科学大学(Science Tokyo)総合研究院 西久保匠 特定助教(神奈川県立産業技術総合研究所常勤研究員)、東正樹 教授、国立台湾大学 陳威廷 研究員、英国エジンバラ大学 J. Paul Attfield 教授らの研究グループは、Bi3+0.5Bi5+0.5Ni2+O3という電荷分布を持つペロブスカイト型酸化物ニッケル酸ビスマス(BiNiO3)を低温で加圧すると、電荷非晶質(電荷グラス。Biイオンの並び方に秩序がなくなり、ランダムに存在する)状態になる、特異な温度圧力変化を示すことを明らかにしました。

ペロブスカイト酸化物は強誘電性や圧電性などの多彩な機能を持つことが注目されています。その一種であるBiNiO3は、高温・高圧環境で相転移し、負熱膨張をすることが知られており、低温・高圧環境でも新たな電子相が出現すると予想されていました。

本研究では、BiNiO3を250K以下の低温で圧縮すると、Bi3+とBi5+の秩序配列が消失して電荷グラス状態になり、さらにこの電荷グラス相を昇温すると負熱膨張することが明らかになりました。BiNiO3のNiを一部Feで置換したBiNi1-xFexO3は負熱膨張材料として活用されています。今回の電荷グラス相でも同じような負熱膨張が確認されたことから、新しい負熱膨張材料の開発が期待されます。

本研究には、東京科学大学総合研究院 酒井雄樹 特定助教(神奈川県立産業技術総合研究所 常勤研究員、現総合科学研究機構)、Hena Das 特任准教授(神奈川県立産業技術総合研究所常勤研究員)、福田真幸 大学院生(現産業技術総合研究所研究員)、潘昭 研究員(現中国科技院 物理研究所准教授)、広島大学 石松直樹 助教(現愛媛大学教授)、高輝度光科学研究センター 水牧仁一朗 主幹研究員(現熊本大学教授)、河村直己 主幹研究員、河口沙織 主幹研究員、量子科学技術研究開発機構 綿貫徹 放射光科学研究センター長、町田晃彦 上席研究員、東京大学物性研究所 高城重宏 大学院生(当時)、上床美也 教授(現総合科学研究機構、東京大学名誉教授、東京都市大学客員教授、東北大学特任教授)、英国ラザフォードアップルトン研究所 Mathew G. Tucker 博士が参加しました。

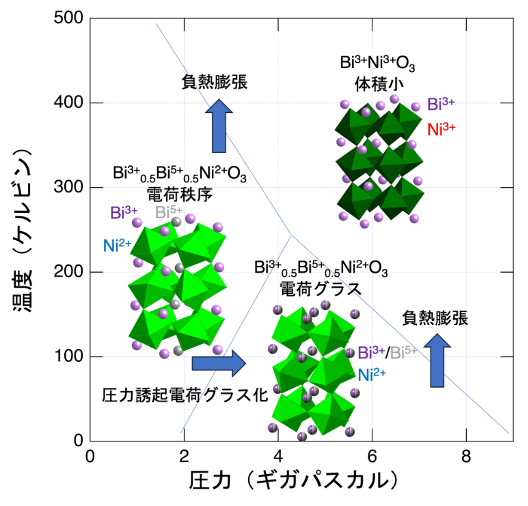

ペロブスカイト酸化物は、強誘電性や圧電性、超伝導性、巨大磁気抵抗効果、イオン伝導といった多彩な機能を持つため、盛んに研究されています。その一種であるBiNiO3(ニッケル酸ビスマス)は、Bi3+0.5Bi5+0.5Ni2+O3という特徴的な電荷分布と、Bi3+とBi5+が柱状に秩序配列した結晶構造(図1左下)を持ち、4GPa(ギガパスカル)に加圧すると、Bi3+Ni3+O3の高圧相(図1右上)に電荷移動転移することが報告されていました。

一方で、BiNiO3には低温・高圧環境でさらなる新しい電子相が出現する可能性が指摘されていますが、これまで詳しく研究されていませんでした。

今回の研究では、BiNiO3の高圧・低温環境での振る舞いを詳しく調べるために、大型放射光施設SPring-8のビームラインBL22XUでの圧力下放射光X線粉末回折実験と、BL39XUでの放射光X線吸収分光に加え、英国ラザフォードアップルトン研究所での圧力下中性子回折実験によって、BiNiO3を250 K以下の低温で圧縮した場合の原子の配列の変化を調べました。その結果、圧縮後のBiNiO3では、Bi3+0.5Bi5+0.5Ni2+O3の電荷分布を保ったまま、Bi3+とBi5+の秩序配列が消失し、3価のビスマスと5価のビスマスがランダムに存在する「電荷グラス」状態になることが分かりました(図1右下)。さらに、この電荷グラス相を圧力を保ったまま昇温すると、Bi3+Ni3+O3相への電荷移動転移が起こり、体積が収縮する(負熱膨張する)ことが確認されました(図2)。

従来知られているBiNiO3のBi3+0.5Bi5+0.5Ni2+O3結晶相からBi3+Ni3+O3相への電荷移動転移とそれに伴う負熱膨張は、BiNi1-xFexO3という負熱膨張材料として活かされています。今回電荷グラス相からBi3+Ni3+O3相への転移でも負熱膨張が起こることが見つかったことから、このメカニズムを用いた新しい負熱膨張材料の開発が期待されます。

結晶構造解析から、BiNiO3の電荷グラス相は強誘電性を持っていることが示唆されており、Niの持つ磁性との相関の解明に興味が持たれます。また、BiNiO3同様にBi3+とBi5+またはPb2+とPb4+を両方含む類似の化合物の高圧高温/高圧低温環境での振る舞いも明らかにしていきたいと思います。

本研究の一部は、JST-CREST「非晶質前駆体を用いた高機能性ペロブスカイト関連化合物の開発」(代表:東正樹 東京科学大学教授)、地方独立行政法人 神奈川県立産業技術総合研究所 実用化実証事業「次世代半導体用エコマテリアルグループ」(グループリーダー:東正樹 東京科学大学教授)、日本学術振興会 科学研究費助成事業(課題番号17105002、18350097、22244044、JP18H05208、JP19H05625、JP22KK0075、JP24H00374)、東京科学大学 総合研究院 フロンティア材料研究所 共同利用研究の支援のもと実施されました。

●用語解説●

電荷分布:ビスマスは3価と5価、ニッケルは2価、3価、4価を取ることができる。それらの価数の組み合わせを電荷分布という。

ペロブスカイト型:一般式ABO3で表される元素組成を持つ、金属酸化物の代表的な結晶構造。

負熱膨張:通常の物質は温めると体積や長さが増大する、正の熱膨張を示す。しかし、一部の物質は温めることで可逆的に収縮する。こうした性質を負の熱膨張と呼び、ゼロ熱膨張材料を開発する上で重要である。

秩序配列:原子の配列が整然としていて、繰り返し周期があること。

大型放射光施設SPring-8:兵庫県の播磨科学公園都市にある世界最高性能の放射光を生み出す理化学研究所の施設で、利用者支援等は高輝度光科学研究センター(JASRI)が行っている。SPring-8(スプリングエイト)の名前はSuper Photon ring-8 GeV(ギガ電子ボルト)に由来する。放射光とは、電子を光とほぼ等しい速度まで加速し、磁石によって進行方向を曲げた時に発生する、細く強力な電磁波のこと。SPring-8ではこの放射光を用いて、ナノテクノロジー、バイオテクノロジーや産業利用まで幅広い研究が行われている。

放射光X線回折実験:物質の構造を調べる方法のひとつ。放射光X線を試料に照射し、回折強度を調べることで結晶構造(原子の並び方や原子間の距離)を決定する。

放射光X線吸収分光:物質の電子状態や局所構造を元素選択的に調べる方法のひとつ。放射光X線を試料に照射し、吸収のエネルギー依存性を測定する。

中性子回折実験:試料に中性子を当てて、回折された中性子から対象物質の構造を調べる方法。中性子は、物質中の原子核と強く相互作用するので、物質中の電子と相互作用するX線回折とは異なる情報が得られる。酸素や水素などの軽元素を含む物質や、磁性を持つ物質の構造解析などに威力を発揮する。

ニッケル酸ビスマスの圧力誘起電荷非晶質化を発見—熱膨張問題を解決する新たな負熱膨張材料の開発に期待—

京都大学 化学研究所

京都大学 化学研究所 国際共同利用・共同研究拠点

国際共同利用・共同研究拠点