酸化物における水素吸蔵メカニズムを解明 ―水素を含んだセラミクスの開発における新展開―

京都大学化学研究所 菅大介 准教授、磯田洋介 博士課程学生、島川祐一 教授、京都大学大学院工学研究科 中溝珠里 修士課程学生、間嶋拓也 准教授の研究グループは、大阪大学大学院工学研究科 Thanh Ngoc Pham 助教、森川良忠 教授、九州大学 麻生亮太郎 准教授、京都工芸繊維大学材料化学系 細川三郎 教授、公益財団法人高輝度光科学研究センター 新田清文 研究員と共同で、結晶格子中の酸素空孔の規則配列が、酸化物中への水素吸蔵を促進していることを明らかにしました。また、この指針を基に、水素脱挿入によって電気抵抗が三桁にも渡って可逆的に変調可能な物質を同定することにも成功しました。

クリーンな元素である水素を軸とした水素社会実現のためには、水素を含んだセラミクス材料の開発そして学術的理解が不可欠です。現在広く機能性セラミクス材料として使われている酸化物においても、水素を吸蔵可能な物質は知られていましたが、そのメカニズムはよくわかっていませんでした。

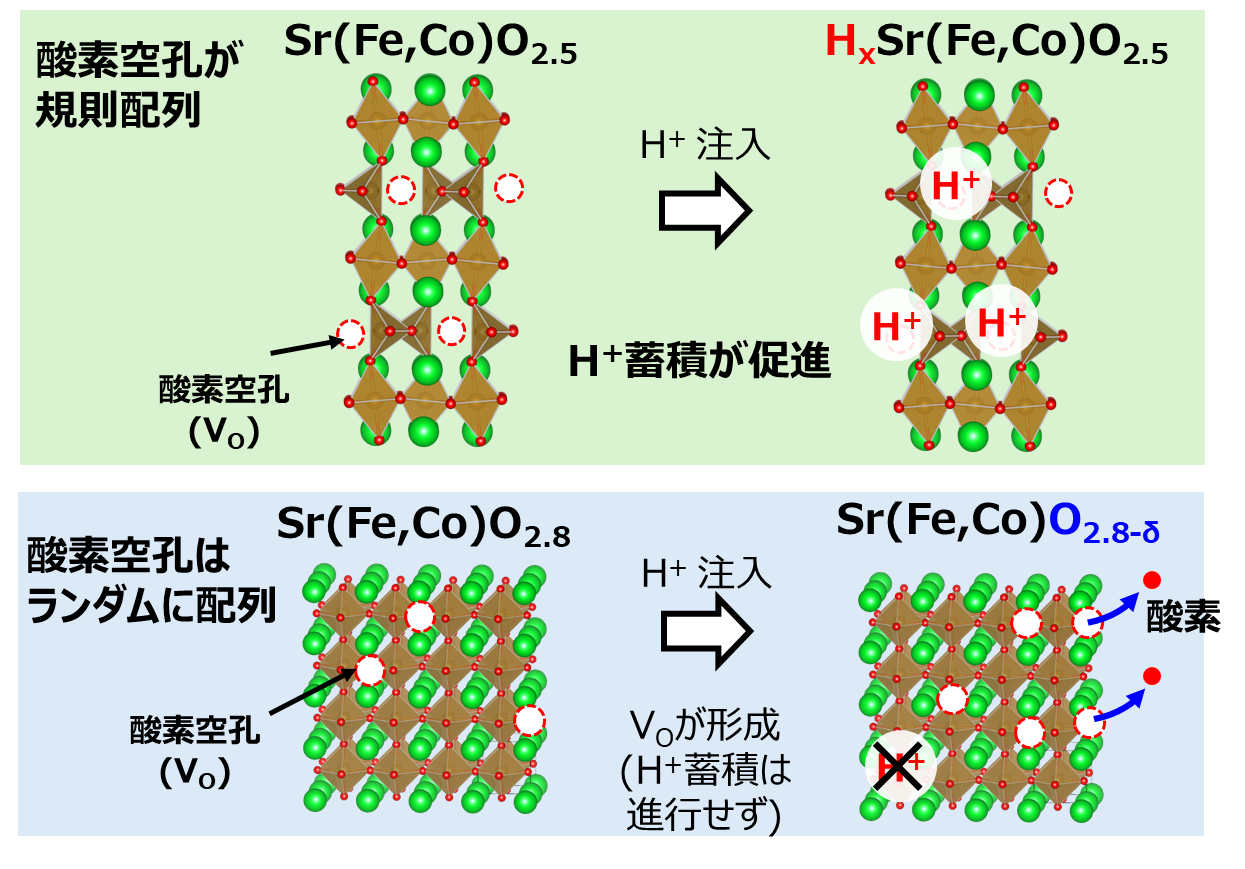

研究グループでは、酸化物結晶格子中の酸素空孔の規則配列に着目しました。エピタキシャル成長技術を活用して、酸素空孔がランダム配列および規則配列したストロンチウム鉄コバルト酸化物Sr(Fe,Co)Oy薄膜を作製し、電気化学的に吸蔵可能な水素量を調べました。その結果、酸素空孔が規則配列した薄膜の方が、ランダム配列した薄膜よりも、水素吸蔵量が多くなることが明らかになりました。さらに、酸素空孔が規則配列したSrFe0.5Co0.5O2.5においては、水素脱挿入によって、電気抵抗が三桁にもわたって変調できることも見出しました。これらの結果は、酸素空孔の規則化が酸化物への水素吸蔵を促進する要因であることを示すものであり、今後の水素を含んだ酸化物の設計に指針を与え、その研究開発を加速すると期待できます。

研究概要図

クリーンな元素である水素を軸とした水素社会実現のためには、水素を含んだセラミクス材料の開発そして学術的理解が不可欠です。現在広く機能性セラミクス材料として使われている酸化物においても、水素を吸蔵可能な物質は知られています。しかしながら、水素脱挿入を促進する要因やメカニズムなど、酸化物における水素吸蔵に対する理解は限定的でした。

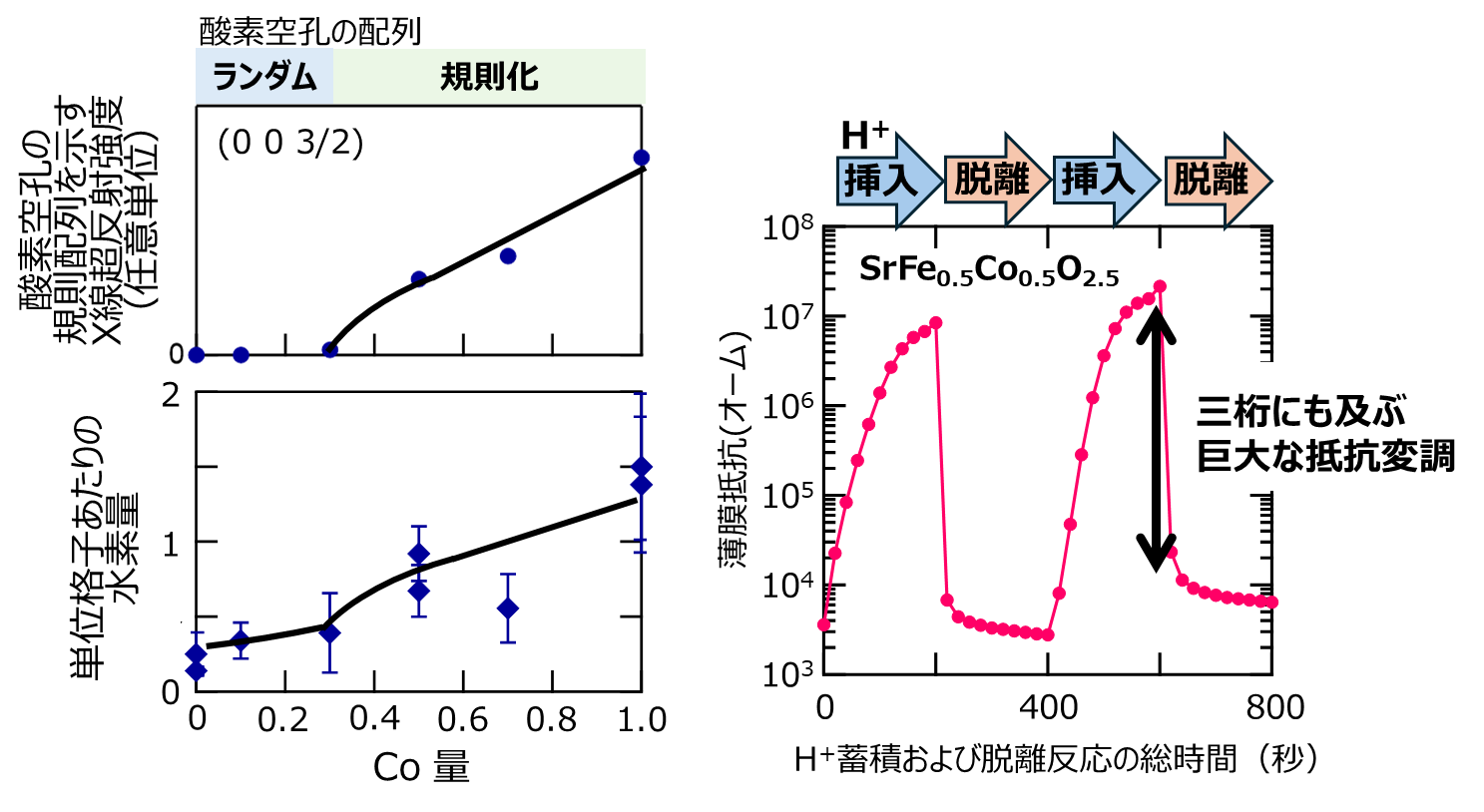

研究チームでは、ストロンチウム鉄コバルト酸化物Sr(Fe,Co)Oyに着目しました。本酸化物に含まれる鉄(Fe)とコバルト(Co)とでは、酸素との結合エネルギーが異なるために、FeとCoの量を変えるだけで、Sr(Fe,Co)Oy結晶格子中の酸素空孔配列の制御が可能になります。実際、パルスレーザー堆積法でエピタキシャル成長させた Sr(Fe,Co)Oy薄膜において、コバルト量を増加させると、結晶格子中の酸素空孔の配列がランダムなものから規則的なものへと変化することを確認しました。酸素空孔がランダム配列および規則配列したSr(Fe,Co)Oy薄膜に対して電気化学的にプロトンを注入し、水素吸蔵量を弾性反跳粒子検出分析で定量評価したところ、酸素空孔が規則配列した薄膜の方が、ランダム配列した薄膜よりも、水素吸蔵量が増大することがわかりました。さらに放射光X線吸収分光や密度汎関数法 (DFT) 計算からも、結晶格子中における酸素空孔の規則配列が、酸素吸蔵に重要な役割を果たしていることを明らかにしました。また、酸素空孔が規則配列したSrFe0.5Co0.5O2.5においては、水素脱挿入によって、電気抵抗が三桁にもわたって大きく変調できることも見出しました。これらの結果は、酸素空孔の規則化が酸化物への水素吸蔵を促進することを示すものであり、酸素空孔の規則配列を持つ酸化物の水素吸蔵物質としての可能性を示唆するものです。

これまで、酸素空孔は酸化物への水素吸蔵に影響を及ぼすと考えられてきましたが、結晶格子中の酸素空孔の配列を制御することは容易ではなく、酸素空孔が水素吸蔵に及ぼす影響を検証するのが難しいのが現状でした。本研究成果は、酸素空孔の規則配列が酸化物への水素吸蔵を促進することを明らかにしたものであり、水素を脱挿入可能な酸化物など、水素を含んだセラミクスの研究開発に新しい展開をもたらすと期待できます。今後、酸素空孔の規則配列を持つ酸化物に着目した研究開発によって、水素を含んだ新しいセラミクス材料が開発されることが期待できます。

本研究は、日本学術振興会(JSPS)科学研究費補助金、京都大学化学研究所国際共同利用・共同研究拠点等の支援によって行われました。

図 :酸素空孔の規則配列が促進するストロンチウム鉄コバルト酸化物Sr(Fe,Co)Oy薄膜への水素吸蔵 左上:Sr(Fe,Co)Oy結晶中における酸素空孔の規則配列を示す(0 0 3/2)反射強度のコバルト量依存性。左下:弾性反跳粒子検出分析で求めたSr(Fe,Co)Oy結晶における水素吸蔵量のコバルト量依依存性。右:酸素空孔が規則配列したSrFe0.5Co0.5O2薄膜への水素脱挿入よる電気抵抗変調。

●用語解説●

パルスレーザー堆積法: 真空容器中に設置した固体焼結体(ターゲット)の表面に、紫外線パルスレーザーを照射してターゲット表面を蒸発・気化し、対向する基板上に堆積することで、エピタキシャル薄膜や薄膜積層構造を作製する手法。

エピタキシャル成長:土台となる単結晶基板の結晶面に合わせて原子を配列させて物質を成長させること。エピタキシャル成長させた物質は、原子レベルで定義された表面を有するために、モデル物質として扱うことができる。

弾性反跳粒子検出分析:イオンビームを用いた分析手法の1つで、MeVオーダーのエネルギーのイオンビームを薄膜試料に照射し、はじき出された原子のエネルギーと数を計測することで、薄膜内部に存在する水素などの軽減その原子数を定量評価する手法。

放射光X線吸収分光:元素に固有なX線吸収端(吸光度が急激に変化するX線エネルギー)の近傍のX線吸収スペクトルを解析することで、その元素の価数(電子)状態などの情報を得ることができる。

密度汎関数法 (DFT) 計算:波動関数の代わりに、基底状態の電子の確率密度(電子密度)を求めることにより、エネルギーやその他の物理量を計算する手法。理論や計算法も整備され、少ない計算コストで電子相関を取り入れた計算が可能である。

酸化物における水素吸蔵メカニズムを解明―水素を含んだセラミクスの開発における新展開―

京都大学 化学研究所

京都大学 化学研究所 国際共同利用・共同研究拠点

国際共同利用・共同研究拠点