スズ系ペロブスカイト太陽電池用のフラーレン二付加体化合物 ―高電圧と高い安定性を実現する電子輸送材料―

京都大学化学研究所 中村智也 助教、若宮淳志 教授、三宅悠季 博士課程学生、金光義彦 特任教授、山田琢允 特定助教らの研究グループは、株式会社ハーベス、吉田弘幸 千葉大学教授らとの共同研究成果として、スズハライドペロブスカイト太陽電池の電子輸送材料として用いるフラーレン二付加体化合物を開発しました。本化合物は、フラーレンC60から1段階で簡便に合成でき、純粋な異性体として単離することができます。本化合物の薄膜は、異性体混合物として用いる従来のフラーレン誘導体よりも高いアモルファス安定性をもつことがわかりました。本化合物を電子輸送材料として用いたスズ系ペロブスカイト太陽電池では、12.3%の光電変換効率と、窒素ガス雰囲気下での保管で3,000時間以上初期性能を維持する高い安定性を実現できました。

ABX3型の金属ハライドペロブスカイト半導体(A: 1価の陽イオン、B: 2価金属カチオン、X: ハロゲン化物イオン)を光電変換材料に用いたペロブスカイト太陽電池が、塗布により作製できる次世代の高性能太陽電池として注目されています。これまでは、Bサイトの金属イオンとして鉛(Pb)を用いた鉛系ペロブスカイト太陽電池が主に研究されてきました。一方、実用化の観点からは、毒性の高い鉛を用いない、新たなペロブスカイト材料の開発が強く求められています。鉛の代わりにスズ(Sn)を原料に用いたスズ系ペロブスカイト材料はその有力候補として期待を集めていますが、光電変換効率は鉛系よりも低く、最高でも15%程度にとどまっているのが現状です。

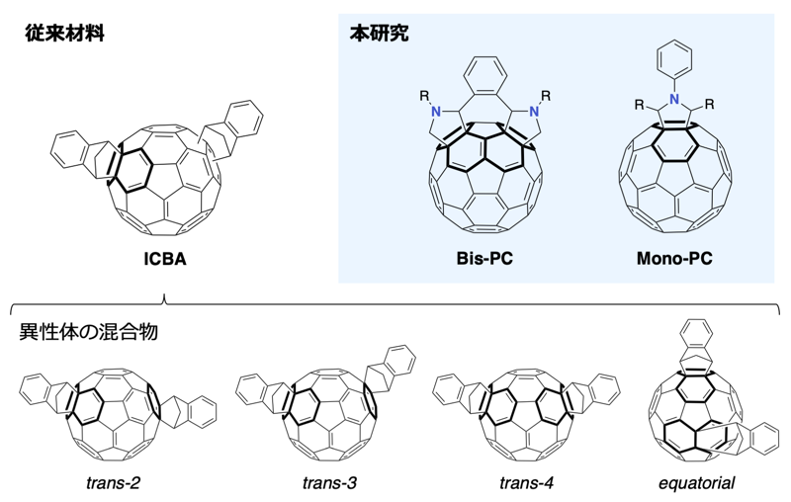

スズ系ペロブスカイト太陽電池の効率が低い原因のひとつに、得られる開放電圧が低いことが挙げられます。これは、スズ系ペロブスカイトの伝導帯(CB)準位が鉛系よりも浅いため、電子輸送材料に用いられるフラーレンC60の最低非占有分子軌道(LUMO)準位との間のエネルギーギャップが大きくなることが原因と考えられています。したがって、高い開放電圧を得るためには、より浅いLUMO準位をもつ電子輸送材料の開発が強く望まれています。インデン-C60二付加体(ICBA)をはじめとするフラーレン二付加体は、C60よりも浅いLUMO準位をもち、開放電圧の向上に有効であることが報告されています(図1)1,2)。しかし、フラーレン二付加体の合成においては、付加が起こる結合の位置の組み合わせによって複数の異性体が生じ、混合物から純粋な化合物として単離するには時間やコストがかかるという課題がありました。

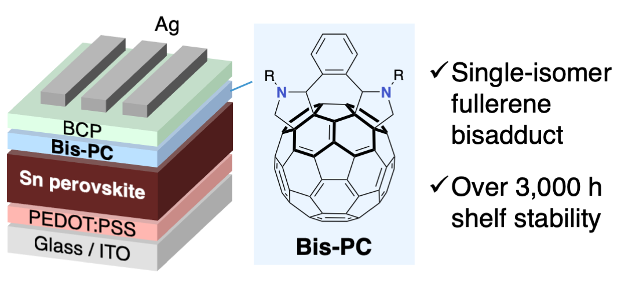

このような背景に対し、当研究グループは、フラーレンに付加する二つのピロリジン環をフェニレン部位で架橋した構造に着目しました(図1)。フェニレン架橋ビスピリジノフラーレン誘導体Bis-PCは、フラーレンC60から1段階で簡便に合成でき、純粋な化合物として単離することができました。比較化合物として一付加体Mono-PCも合成し、スズ系ペロブスカイト太陽電池の電子輸送材料としての評価を行いました。

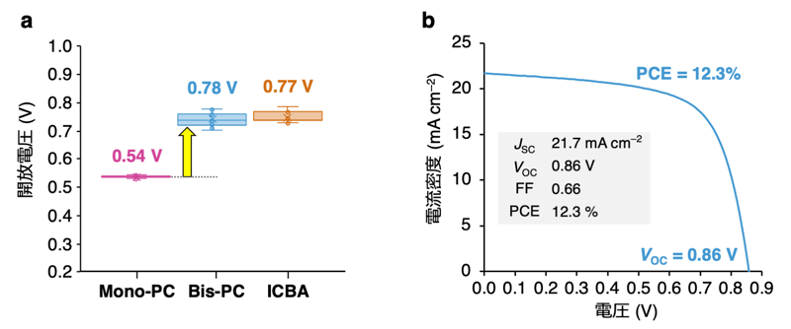

電気化学測定(サイクリックボルタンメトリー)によりLUMO準位を見積もったところ、二付加体Bis-PCは、一付加体Mono-PC(–3.96 eV)より浅くICBA(–3.78 eV)とほぼ同等の–3.76 eVにLUMO準位をもつことがわかりました。これらのフラーレン誘導体を電子輸送材料として用いてスズ系ペロブスカイト太陽電池を作製すると、二付加体Bis-PCを用いたデバイスでは、一付加体Mono-PC用いた場合(0.54 V)よりも高く、ICBAを用いた場合(0.77 V)と同等の高い開放電圧(VOC = 0.78 V)が得られました(図2a)。さらに、ペロブスカイトの組成として、Aサイトに用いるイオンの組み合わせを最適化することにより、開放電圧を0.86 Vまで向上(バンドギャップからの電圧ロスを0.51 Vまで減少)させ、12.3%の光電変換効率を実現することができました。

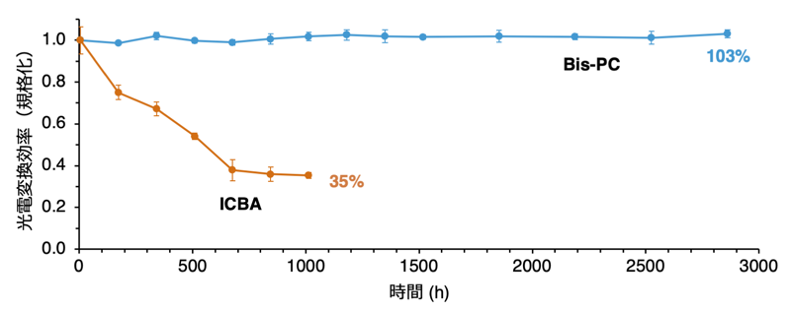

加えて、二付加体Bis-PCの薄膜は、異性体混合物として用いる従来のICBAよりも高いアモルファス安定性をもつことがわかりました。Bis-PCを用いた太陽電池の安定性はICBAを用いた場合よりも高く、窒素ガス雰囲気下での保管で3,000時間以上初期性能を維持できることがわかりました。

本研究では、電子輸送材料の選択が、スズハライドペロブスカイト太陽電池の変換効率に加え耐久性にも大きな影響を与えることが明らかになりました。今後、本太陽電池のさらなる高性能化に向け、独自の電子輸送材料の開発研究を展開していく予定です。

1) X. Jiang, F. Wang, Q. Wei, H. Li, Y. Shang, W. Zhou, C. Wang, P. Cheng, Q. Chen, L. Chen, Z. Ning, Nat. Commun. , 11, 1245 (2020).

2) W. Liu, S. Hu, J. Pascual, K. Nakano, R. Murdey, K. Tajima, A. Wakamiya, ACS Appl. Mater. Interfaces, 15, 32487 (2023).

(1) 未来社会創造事業 「地球規模課題である低炭素社会の実現」領域

(国立研究開発法人科学技術振興機構)

「ゲームチェンジングテクノロジー」による低炭素社会の実現(探索加速型)」

研究課題名:「SnからなるPbフリーペロブスカイト太陽電池の開発」

研究代表者:若宮 淳志(京都大学 化学研究所 教授)

研究期間: 令和4年度〜令和8年度

(2) 国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構(NEDO)

「太陽光発電主力電源化技術開発/太陽光発電の新市場創造技術開発」

研究課題名:「高自由度設計フィルム型ペロブスカイト太陽電池の基盤技術研究開発」

研究代表者:若宮 淳志(京都大学 化学研究所 教授)

研究期間:令和2年度〜令和6年度

(3) 国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構(NEDO)

「グリーンイノベーション基金事業/次世代型太陽電池の開発」

研究課題名:「設置自由度の高いペロブスカイト太陽電池の実用化技術開発」

研究代表者:若宮 淳志(京都大学 化学研究所 教授)

研究期間:令和3年度〜令和7年度

(4) 科学研究費助成事業 基盤研究A(独立行政法人 日本学術振興会)

研究課題名:「Sn系ペロブスカイト半導体の薄膜界面の電子・構造制御」

研究代表者:若宮 淳志(京都大学 化学研究所 教授)

研究期間:令和6年度〜令和8年度

(5) 科学研究費助成事業 基盤研究B(独立行政法人 日本学術振興会)

研究課題名:「材料化学アプローチによる鉛フリーペロブスカイト太陽電池の高性能化」

研究代表者:中村 智也(京都大学 化学研究所 助教)

研究期間:令和6年度〜令和8年度

スズ系ペロブスカイト太陽電池用のフラーレン二付加体化合物―高電圧と高い安定性を実現する電子輸送材料―

京都大学 化学研究所

京都大学 化学研究所 国際共同利用・共同研究拠点

国際共同利用・共同研究拠点