テラヘルツ波がスピン流に変換される機構を実証・解明 ―通信、メモリ技術を革新する“スピントロニクス”発展に寄与―

・反強磁性体磁化ダイナミクスから生じるスピン流の検出に成功

・スピンポンピング効果によるテラヘルツ波⇒スピン流変換現象の発現機構を解明

・テラヘルツ波⇔スピン流変換インターフェースの効率向上に期待

京都大学化学研究所 菅大介 准教授、名古屋大学大学院工学研究科 森山貴広 教授(元化学研究所)、服部冬馬 博士前期課程学生、夛田圭吾 学部生ら、福井大学遠赤外領域開発研究センター 石川裕也 講師、藤井裕 教授、山口裕資 准教授、立松芳典 教授、東北大学金属材料研究所 木俣基 准教授(当時)、木村尚次郎 准教授、東邦大学理学部 大江純一郎 教授の研究グループは、反強磁性体磁化ダイナミクスから生じるスピン流の検出に成功し、これまで知られていなかった反強磁性体におけるスピンポンピング効果によるテラヘルツ波⇒スピン流変換現象の微視的機構を明らかにしました。

テラヘルツ波はbeyond 5Gなどの大容量・高速通信を担う周波数帯の電磁波です。反強磁性体はその磁気共鳴周波数がテラヘルツ領域にあるため、テラヘルツ波に応答する磁性材料として注目されています。

本研究では、反強磁性体α-Fe2O3(酸化第二鉄/ヘマタイト)の二つの磁化ダイナミクスモードに着目し、それらのダイナミクスから生じるスピン流を検出することで、反強磁性体におけるスピンポンピング効果の発現機構を明らかにしました。本成果は、テラヘルツ技術とスピントロニクス技術を融合した“テラヘルツスピントロニクス”の核心であるテラヘルツ波⇒スピン流変換を実証し、その機構を解明した極めて重要なマイルストーンとなるものです。本成果で得られた反強磁性体スピンポンピング効果の理解を基礎として、応用上重要であるテラヘルツ波⇒スピン流変換効率向上を目指す研究への展開や、反強磁性磁化とスピン流の相互作用物理のさらなる理解につながることが期待できます。

テラヘルツ波はbeyond 5Gなどの大容量・高速通信を担う周波数帯の電磁波です。反強磁性体はその磁気共鳴周波数がテラヘルツ領域にあるため、テラヘルツ波に応答する磁性材料として注目されています。近年様々なテラヘルツ材料が探索されていますが、反強磁性体を利用するメリットとしてスピントロニクスとの親和性が挙げられます。反強磁性体に内在するスピン自由度とテラヘルツ波との相互作用を利用することで、 スピントロニクス技術とテラヘルツ技術を融合した新規デバイスが期待できます。

スピントロニクスでは、従来のエレクトロニクスにおいて利用される電子の持つ電荷自由度だけでなく、スピン自由度を積極的に利用し、これまでにない高機能かつ低消費電力なメモリや情報処理デバイスなどが実現・提案されています。スピントロニクスにおいては、従来の電荷の流れである電流に代わってスピン角運動量の流れであるスピン流を主な情報担体として利用します。

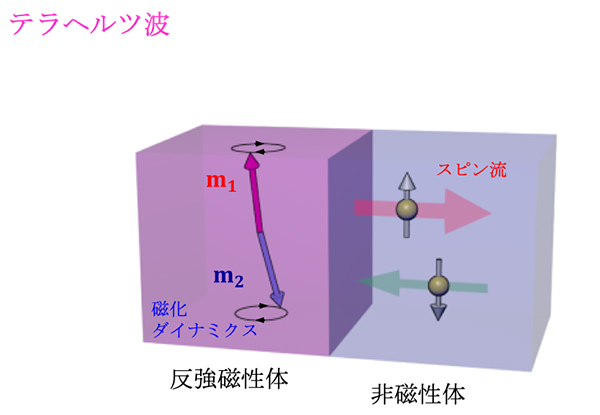

今回研究チームは、電磁波からスピン流への変換現象に関わるスピンポンピング効果に着目して研究を行いました。スピンポンピング効果は、磁化ダイナミクス(磁化の回転運動)によるスピン角運動量が伝導電子へと移行されスピン流を生成する物理現象です。これまで、スピンポンピング効果の発現機構は、物質中の磁気モーメントがすべて同じ方向に揃っているような“強磁性体”においては実験的・理論的によく理解されていました。しかしながら、隣り合う磁気モーメントが反平行に揃った反強磁性体において、その発現機構は実験的に未解明でした。本効果を利用すれば、テラヘルツ波によって反強磁性体磁化ダイナミクスを励起し、その磁化ダイナミクスからスピン流が生成されることで、テラヘルツ波⇒スピン流の変換が可能になります。つまり反強磁性体が、テラヘルツ波とスピントロニクスを架橋する材料になり得ます。

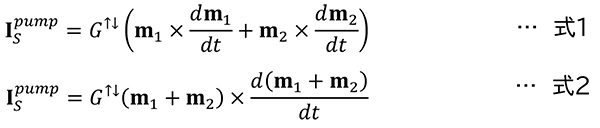

強磁性体におけるスピンポンピング効果理論に倣うと、反強磁性体における同効果によって生じるスピン流ISpumpは以下の二つで記述できる可能性があります。

ここで、m1およびm2は反強磁性体のそれぞれ反平行に揃った磁気モーメント、G↑↓はスピンポンピング効果の効率を決定するパラメータです。

本研究では、反強磁性体α-Fe2O3の二つの磁化ダイナミクスモードに着目し、それらのダイナミクスから生じるスピン流を検出することで、反強磁性体におけるスピンポンピング効果の発現機構を明らかにしました。

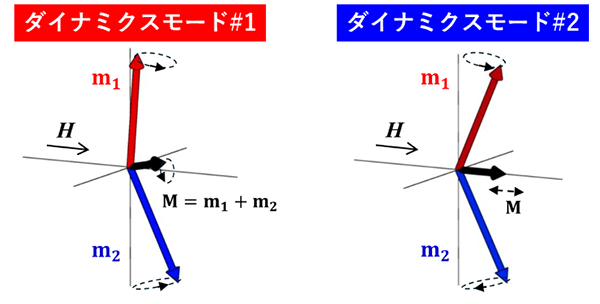

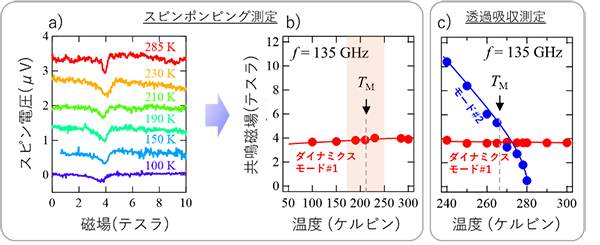

Al2O3(0001)単結晶(酸化アルミニウム単結晶)基板上に作成したα-Fe2O3 70m/Pt 5nm二層膜に135~201GHzのテラヘルツ波を照射することでα-Fe2O3の磁化ダイナミクスを励起し、スピンポンピング効果により生じたスピン流をPt(プラチナ)層に生じるスピン電圧として検出しました。図1に示したように、α-Fe2O3の磁化ダイナミクスモードは正味の磁化(M=m1+m2)が円を描くように回転運動するモード(ダイナミクスモード#1)と、Mが直線的に伸縮するモード(ダイナミクスモード#2)が知られています。ダイナミクスモード#2に着目すると、Mの時間変化(dM⁄dt=d(m1+m2)⁄dt)とM自身の方向は常に平行であるため、上述の式2によるとスピンポンピング効果により生じるスピン流(ISpump)はゼロになるべきです。一方、式1を想定した場合ISpumpは必ずしもゼロにはなりません。

本研究では、反強磁性体磁化ダイナミクスから生じるスピン流の検出に成功し、反強磁性体磁化ダイナミクスにより生じるスピンポンピング効果の微視的機構を世界で初めて実験的に解明しました。本成果は、テラヘルツ技術とスピントロニクス技術を融合した“テラヘルツスピントロニクス”の核心であるテラヘルツ波⇒スピン流変換を実証し解明した極めて重要なマイルストーンとなるものです。本成果で得られた反強磁性体スピンポンピング効果の理解を基礎として、応用上重要であるテラヘルツ波⇒スピン流変換効率向上を目指す研究への展開や、反強磁性磁化とスピン流の相互作用物理のさらなる理解につながることを期待します。

本研究の一部は、科学技術振興機構(JST)「創発的研究支援事業 JPMJFR2242」、「戦略的創造研究推進事業・さきがけ JPMJPR20B9」、「戦略的創造研究推進事業・CREST JPMJCR24R5」、科研費「国際共同研究加速基金(海外連携研究) JP23KK0093」、「基盤研究(A) JP21H04562」「若手研究 JP21H01810」、「キヤノン財団研究助成」、「福井大学共同利用 R05FIRDG008C」などの助成を受けて行われました。

●用語解説●

反強磁性体磁化ダイナミクス:

反強磁性体は隣り合う磁気モーメントの大きさが等しく、それぞれ反平行に結合している磁性体です。一方の磁気モーメントはもう一方の磁気モーメントから強い交換結合による交換磁場を受けるため、これらの集団的な磁気モーメントの運動(磁化ダイナミクス)の共鳴はサブテラヘルツ~テラヘルツ周波数に達します。

スピン流:電荷の流れである電流に対して、スピン角運動量の流れのこと。

スピンポンピング効果:磁化ダイナミクスにより電子スピンの流れ(=スピン流)が生成される現象。

beyond 5G:移動体向けのモバイル通信規格「5G」(5th Generation=第5世代移動通信システム)の次の世代の通信規格。通信周波数としては30~300GHz、所謂サブテラヘルツ~テラヘルツ帯が有望とされています。

情報担体:情報の取得・変換・記憶・演算・伝達・出力などの機能を担う物理量のこと。例えば、従来のエレクトロニクスでは電子の電荷を情報担体として利用しています。スピントロニクスにおける情報担体は主に電子スピンが担います。

テラヘルツ波がスピン流に変換される機構を実証・解明~通信、メモリ技術を革新する“スピントロニクス”発展に寄与~

京都大学 化学研究所

京都大学 化学研究所 国際共同利用・共同研究拠点

国際共同利用・共同研究拠点