N2型超原子分子の合成 ―可視光照射により誘起される超原子融合反応―

京都大学化学研究所 齋藤亮平 博士前期課程学生(研究当時)、磯﨑勝弘 准教授、水畑吉行 准教授、中村正治 教授らの研究グループは、価電子が閉殻な電子配置を有することから「超原子」と呼ばれる金属ナノクラスターが光照射によって融合し、二つの超原子間に三重結合を有する窒素分子のような電子配置を有する「超原子分子」と呼べる新奇な金属ナノクラスターを与えることを見出しました。単結晶構造解析と密度汎関数計算により、得られた金属ナノクラスターでは、金属間の軌道混成によって形成される「超原子軌道」が超原子間で線形結合することにより、分子軌道と類似した「超原子分子軌道」が形成され、超原子間の三重結合に相当する構造を有していることを明らかにしました。さらに、通常の分子軌道間の電子遷移と同様に、超原子分子軌道間の電子遷移においても対称性の異なる遷移が禁制遷移となることを初めて明らかにしました。

本研究により、超原子軌道の線形結合により超原子間に多重結合が形成されることが初めて明らかになりました。今後、金属ナノクラスターの複合化により有機共役系電子材料のような光電子機能に優れた金属ナノクラスター共役系電子材料への応用が期待されます。

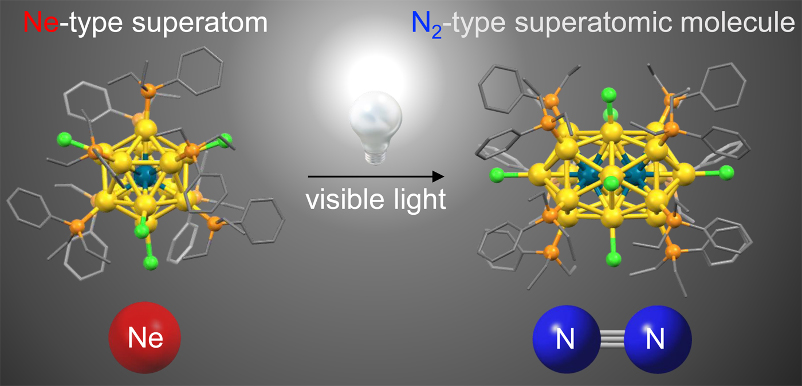

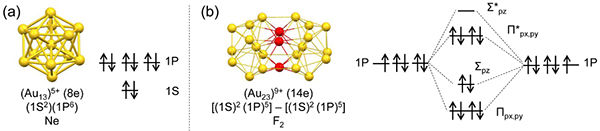

金属ナノクラスターは価電子が原子核に類似した殻に収容されることで安定化することから、超原子と呼ばれており、その特異な電子構造に基づいて単一の金属イオンでは見られない様々な物理的・化学的特性を示すため、様々な用途での応用研究が行われています。金属クラスターには様々な形状のものが知られていますが、中でも金属クラスター同士が連結したような異方的な構造を有するものも知られており、原子同士が結合して分子を作るように、超原子同士が結合した超原子分子と見なすことができます。例えば、図1に示す代表的な超原子として知られる (Au13)5+は8つの価電子を超原子軌道である1S軌道、および1P軌道にそれぞれ2つ、6つずつ収容することで、ネオン原子と類似の閉殻な電子配置を取ることから安定化されています。超原子分子として知られるAu38クラスターのコア構造である (Au23)9+ は14個の価電子を、二つのAu13超原子の線形結合によって形成される超原子分子軌道に収容することで安定化していると考えられています。つまり、1S軌道の結合によって形成される結合性、および反結合性∑軌道に4つの価電子を収容するとともに、1P軌道の結合によって形成される∑軌道、結合性、および反結合性Π軌道に10個の価電子を収容することで、単結合によって連結されたフッ素分子と同様の電子配置を取ることが知られています。これまでに超原子分子と見なせる金属ナノクラスターの報告例はありますが、いずれもフッ素分子型の単結合で連結されたものしか知られていませんでした。従って、超原子同士の多重結合に関する知見はこれまでに無く、分子のような多重結合が可能なのか、どのような物理的・化学的特性を示すのか、ということは知られておらず、その合成には興味が持たれていました。このような背景の下、研究グループは可視光照射により、超原子クラスター同士が融合し、三重結合に相当する超原子分子軌道を有する異方性金属ナノクラスターが得られることを見出しました。

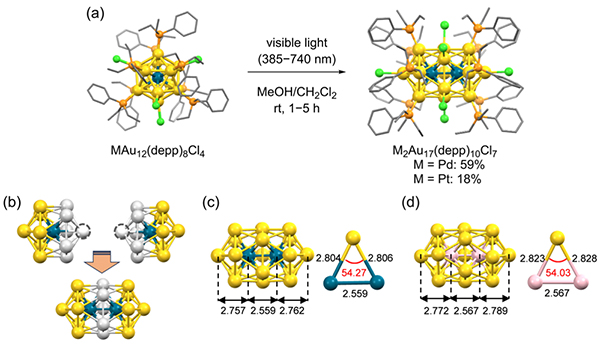

本研究グループは、ホスフィン、および塩素配位子で保護された正二十面体のPdAu12ナノクラスターに可視光を照射することで、二つの金属ナノクラスターが融合したPd2Au17ナノクラスターが得られることを見出しました(図2a)。同反応はパラジウムと同属の白金を中心金属として有するナノクラスターにおいても進行し、対応するPt2Au17クラスターが得られました。単結晶X線構造解析を行った結果、得られたクラスターは二つのMAu12クラスターが5つの金原子を共有する形で融合した構造を持つことが明らかになりました(図2b)。また、中心金属であるPd間、およびPt間の距離は通常のバルク金属中におけるPd間、およびPt間距離よりも大きく短縮されてり、Au–M–Au角度も通常の正二十面体クラスターよりも小さいことから、二つのMAu12クラスターが強く結合していることが示唆されました(図2c、d)。

(c) M = Pdの結合距離・角度、(d) M = Ptの結合距離・角度(紺:Pd、桃:Pt)

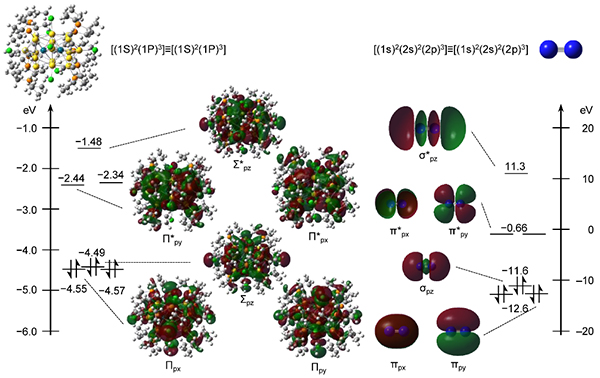

単結晶構造解析により明らかになった分子構造を用いて、密度汎関数計算により得られたクラスターの電子構造を調べました。その結果、フロンティア軌道において二つのMAu12クラスターの超原子軌道が線形結合することで、窒素分子と同様の1つの∑、2つのΠ性の超原子分子軌道が形成された三重結合性を有する超原子分子であることが分かりました(図3)。密度汎関数計算と合成したクラスターの吸収スペクトルを照らし合わせた結果、同様の対称性を有するΠ性の超原子分子軌道間では強い電子遷移が起きるのに対し、異なる対称性を有するΠ性の超原子分子軌道間では極めて弱い電子遷移しか起きないことが分かりました。これまでに知られている超原子分子はΠ性の超原子分子軌道間の電子遷移が起きないフッ素型の電子配置を持つものしか知られていなかったことから、今回、初めて多重結合性の超原子分子の合成に成功したことで、超原子分子が通常の分子と同様に、軌道の対称性に依存した電子遷移挙動を示すことが初めて明らかになりました。

本研究成果は、超原子同士を融合させて新たな超原子分子を創製する合成手法を提供しただけでなく、超原子分子の通常の分子と類似する電子遷移挙動について明らかにしました。今後、様々な金属の組み合わせや超原子の多重連結によって金属ナノクラスターを基盤とする新たなΠ電子系材料の創出につながると期待されます。

本研究は、科学研究補助金(JP23K17930)、京都大学基金、プロテリアル材料科学財団、および京都大学化学研究所の国際共同利用・共同研究拠点の補助を受けて行われました。

●用語解説●

金属ナノクラスター:数個から数百個の金属原子が金属-金属結合を介して結合したもの。特に、金属ナノ粒子と区別するために、金属性を示さない粒径約2ナノメートル以下程度の原子数のものを金属ナノクラスターと呼ぶ。

超原子:複数の原子が集まって一つの原子のように振る舞う集合体。具体的には、金属ナノクラスターなどが電子のエネルギー準位を持ち、その振る舞いが単一の原子のように見えるもの。

超原子分子:超原子が結合して分子のように振る舞う構造体。通常の分子と同様に、個々の超原子のエネルギー準位の組み合わせによって電子配置が構成される。

超原子軌道:超原子において、電子が収容される分子軌道のこと。単一の原子における原子軌道と似た対称性と特性を持つ。

超原子分子軌道:超原子分子において電子が収容される分子軌道のことであり、超原子同士が結合することによって超原子軌道が線形結合することによって形成される。

密度汎関数計算:量子力学の手法の一つである密度汎関数理論をもとに計算を行い、原子や分子、構造体の電子状態やエネルギーを計算するもの。なお、密度汎関数理論においては、系のあらゆる物理量は電子密度の汎函数によって記述される。

N2型超原子分子の合成―可視光照射により誘起される超原子融合反応―

京都大学 化学研究所

京都大学 化学研究所 国際共同利用・共同研究拠点

国際共同利用・共同研究拠点