単原子ゲルマニウム導入反応の開発 ―「裸のゲルマニム」を持つ分子群の自在合成に期待―

京都大学化学研究所 水畑吉行 准教授、同 時任宣博 特任教授(京都大学理事・副学長)、同 西野龍平 特定研究員、同 笹山瑠人 元大学院生は、米国バーモント大学 Rory Waterman教授と協力し、単原子ゲルマニウムを他の分子に導入可能な有機反応の開発に成功しました。

有機合成において、合成戦略は標的分子をより単純な部分構造に分割することに依存し、その実現性は必要な構成要素の入手可能性に左右されます。原子一つ、すなわち「単原子」は全ての分子において最も単純かつ理想的な構成要素ですが、ほとんどの元素において、合成のために個々の原子を入手することは現実的ではありません。

本研究では、フェニルアニオンのアニオン炭素をゲルマニウムに置き換えた「ゲルマベンゼニルアニオン」の反応性を活用することで、種々の分子に単原子ゲルマニウムを導入可能であることを明らかにしました。

本研究で見いだした手法は、置換基を持たない「裸の」ゲルマニウムを持つ分子群の自在合成を可能にし、ゲルマニウムが関わる様々な機能性材料の開発につながることが期待されます。

ゲルマベンゼニルアニオンを活用した単原子ゲルマニウム導入反応(©株式会社ヤップ)

【重いフェニルアニオンの化学】

ベンゼンは最も単純な芳香族化合物であり、多くの有機化合物に含まれる基礎骨格として知られています。石油化学等、工業的に重要であるだけでなく、π電子を持つ6つの炭素原子が環状に並んだ構造に起因する「芳香族性」を示す最も基本的な骨格として古くから盛んに研究が行われてきた化合物です。

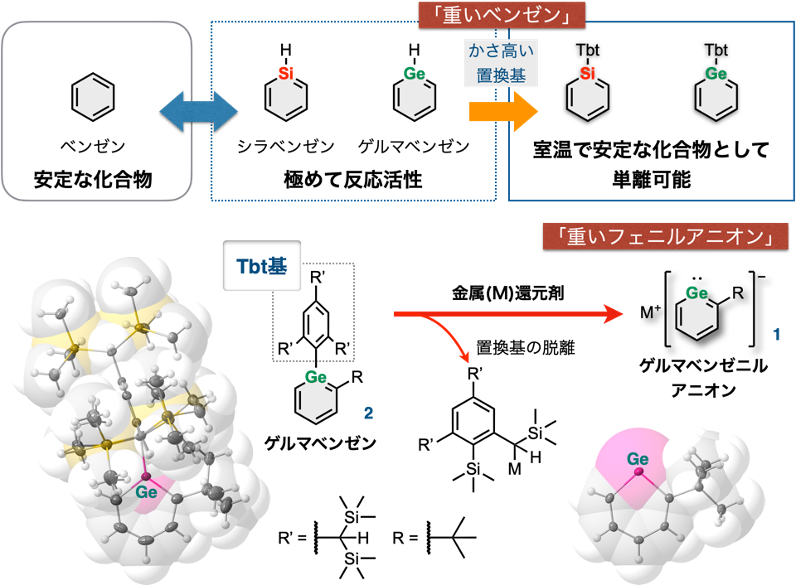

そのベンゼン環上の炭素原子を炭素と同じ14族の高周期元素すなわち「重い元素」(ケイ素・ゲルマニウム・スズ・鉛)に置き換えた「重いベンゼン」もまた、その芳香族性に対する関心のため実験・理論の両面から研究が行われてきました。しかしこれらの化合物は非常に高反応性の化学種であり、例えばベンゼン環の構成炭素を一つケイ素に置き換えたシラベンゼン(HSiC5H5)は、–200 ºCという極低温でさえも自己多量化反応によって分解してしまいます。研究グループではこれまでに非常にかさ高い置換基であるTbt基(図1参照)などを用いた自己多量化の抑制によって、これら「重いベンゼン」類を室温でも取り扱える安定な化合物として合成・単離することに成功してきました。これらの化学種は「芳香族性」を有し、かつユニークな電子状態を有することを明らかにしてきましたが、安定化に必要なかさ高い置換基の存在がそれらのさらなる応用展開を困難なものにしていました。

一方で2017年、Tbt基を有する安定なゲルマベンゼン(ベンゼンの骨格炭素を一つゲルマニウムに置き換えた化合物)2に対し、還元剤を作用させると、Tbt基の脱離したゲルマベンゼニルアニオン1が、かさ高い置換基を持たないにもかかわらず、単離可能な化合物として生成することを見出しました。化合物1はゲルマベンゼン骨格を保持したアニオン(陰イオン)、すなわちフェニルアニオン(⊖C6H5)のゲルマニウム類縁体とみなすことができ、このアニオン電荷同士の反発が自己多量化を抑制していると考えています。1は炭素のフェニルアニオンにはない様々な特徴を持つだけでなく、かさ高い置換基という応用上の制約もないことから、有用な合成素子になり得るとして現在精力的にその活用を模索しています。

図1 :「重いベンゼン」と「重いフェニルアニオン」

有機合成において、合成戦略の開発は、標的分子をより単純な部分構造に分割すること(すなわち、逆合成解析)に依存しています。合成の難易度は工程数に比例し、化合物へのアクセスは必要な構成要素の入手可能性に左右されます。その中で、原子一つ、すなわち「単原子」は全ての分子において最も単純かつ理想的な構成要素ですが、ほとんどの元素において、合成のために個々の原子を入手することは現実的ではありません。このため、実際の化学合成は複雑化、全体的な収率は低下し、原子効率(アトムエコノミー)も悪くなります。そのため、近年、単原子状態の元素を供給可能な分子の開発に注目が集まっています。特に、半導体としてエレクトロニクスの基盤となる元素であるケイ素、ゲルマニウム等、高周期14族元素単原子の供給源になりうる化合物は近年盛んに研究されるようになり、いくつかの例が報告されています。しかし、その単原子供給先は、ジイミンやアジドなどのいくつかの有機分子に限られており、その有用性は極めて限定的でした。

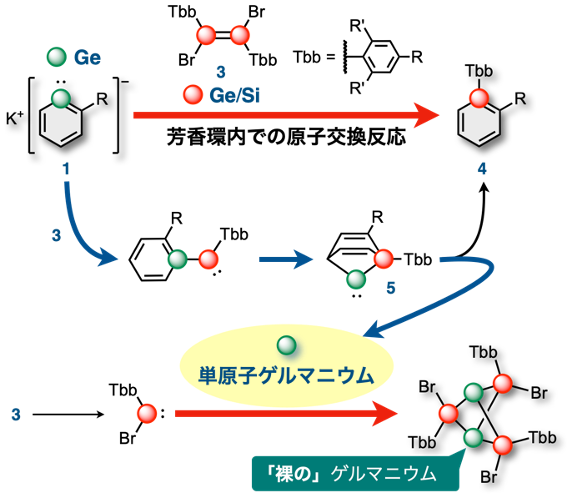

前述の経緯から、ゲルマベンゼニルアニオン1とケイ素およびゲルマニウム間に二重結合を有する化合物である1,2-ジブロモジメタレン3の反応を検討しました。その結果、1の持つゲルマベンゼン環のゲルマニウム原子(

この反応を見てみると、1由来のゲルマニウム原子(

計算化学の力を借りて反応の詳細を検証したところ、1と3から芳香環での核交換を経て生成する化合物5が重要であり、5からエネルギー的に安定な4を放出する過程を駆動力としてゲルマニウム原子が移動していることが明らかになりました。

単原子移動反応は、合成化学者にとって重要なツールになり得ます。特に重い元素の原子移動反応は、従来法では難しかったボトムアップ的なアプローチで、望む構造を精密に制御して構築することを可能にすることから、合成化学、材料化学の観点からも有用性が高いと考えられます。

図2 :本研究で見いだした芳香環内原子交換反応と単原子ゲルマニウム導入反応の一例

本プロジェクトで示した単原子ゲルマニウム導入の一般的な方法論は、ゲルマニウムを含む分子や材料への幅広い関心の高まりに応えるものであり、将来的には様々な元素への応用が期待されます。今回の成果では、これまでの例よりも導入先化合物の適用範囲を広げることができましたが、まだ制限があり、また同時に複数の化合物が生成する(すなわちアトムエコノミーは悪い)など、実際の応用には克服すべき問題点が多くあります。本結果をふまえ、単原子ゲルマニウム導入試薬としての機能に有効な部分を抽出し、最適な構造を有する分子を設計・合成すべく検討を行っています。

本研究は、⽇本学術振興会 (JSPS) 科学研究費助成事業の基盤研究(S) (研究課題番号:21H01916)、⽇本学術振興会 (JSPS) 令和4年度外国人招へい研究者(長期)、および2022年度京都大学研究費獲得支援事業【いしずえ】の⽀援を受け実施いたしました。

●用語解説●

芳香族化合物/芳香族性:一般には[4n+2] (n = 0, 1, 2, …)個のπ電子(ベンゼンでは6個)からなる環状共役構造をもつ化合物群のことを芳香族化合物と称し、これらの構造が特に安定になること(ヒュッケル則)が知られている。芳香族化合物群は、その際だった安定性以外にも、構造、反応性、磁気的性質等に特徴ある性質を示すが、それらを総合して「芳香族性」を持つという。

高周期元素/「重い元素」:元素周期表における横の並びを周期という。有機化学においては第一および第二周期の元素を取り扱うことが多いが、第三周期以降の元素をここでは総称して高周期元素と呼ぶ。周期が高くなれば、必然的に元素の原子量は大きくなることから、「重い元素」となる。

原子効率(アトムエコノミー):「反応の際、ムダにならずに使われる原子の割合はどれだけか」という点に着目した、化学変換プロセスの効率を表す指標。

「裸の」元素:いくつかの原子がかご型に集まった分子(クラスター)における置換基を持たない元素の呼称。特に半導体元素であるケイ素、ゲルマニウムでは、微小領域における表面構造のモデルと捉えることもできるため、半導体材料の微細化への関心とともに、その性質、反応性が注目されている。

ボトムアップ的なアプローチ:小さな分子から大きな分子に、構造を化学的に制御して順次構築していく付加的な方法。対義語としてトップダウン的なアプローチがあり、大きな分子(構造体)から分解や除去等の過程を経て大きさや形状のそろった別の分子を構築する手法。トップダウン的手法では、厳密な制御が難しく、生成物の性状にばらつきが生じやすい。

京都大学 化学研究所

京都大学 化学研究所 国際共同利用・共同研究拠点

国際共同利用・共同研究拠点