磁石の中の竜巻(スキルミオンひも)の三次元形状の可視化に成功 -新しい磁気情報処理手法の開拓に期待-

京都大学化学研究所の小野輝男 教授、石橋未央 博士課程学生(現:東京大学大学院理学系研究科物理学専攻特任研究員)、塩田陽一 助教らの研究グループは、東京大学大学院工学系研究科の関真一郎准教授(理化学研究所創発物性科学研究センター客員研究員、JST さきがけ研究者兼任)、関西学院大学工学部の鈴木基寛教授との共同研究で、磁性体中の電子スピンが作る竜巻構造「スキルミオンひも」の三次元形状を可視化することに、世界で初めて成功しました。スピンの渦巻きは、二次元系では粒子のように、三次元系ではひものように振る舞うことが理論的に予想されていますが、後者の実験的な観測は、これまで非常に困難であると考えられてきました。本研究では、CTスキャンで利用されるX線トモグラフィーの原理を応用し、さまざまな 角度から観測した二次元透過像を合成することにより、数百ナノメートルの直径のスキルミオンひもの三次元形状を直接観察することに成功しました。スキルミオンひもは、超高密度な情報担体として近年大きく注目されており、その三次元空間における振る舞いを明らかにすることで、外場による効率的な制御手法の解明や、新しい磁気情報処理手法の開拓につながること が期待されます。

◆ 磁性体の中に存在する「スキルミオンひも(電子スピンが作る竜巻構造)」の三次元形状を可視化することに、世界で初めて成功しました。

◆ 従来、二次元的なイメージング手法によるスピン渦の検出例が報告されていましたが、本研究ではCT スキャンの原理を応用することで、その三次元形状の直接観測に成功しました。

◆ スキルミオンひもは、ナノサイズの高密度な情報担体として注目されており、その三次元的な挙動を可視化することで、新しい磁気情報処理手法の開拓につながることが期待されます。

近年、磁性体の中で現れる「磁気スキルミオン」と呼ばれる電子スピンの渦巻き構造が、新しい情報担体の候補として大きく注目されています。スキルミオンは、幾何学的な特徴(トポロジー)によって守られた安定なオブジェクトとして振る舞い、その直径は数百〜数ナノメートルと非常に小さく、また微弱な電流によって効率的に動かせることから、次世代の磁気記憶・演算素子のための超高密度・超低消費電力な情報担体としての応用が期待されています。

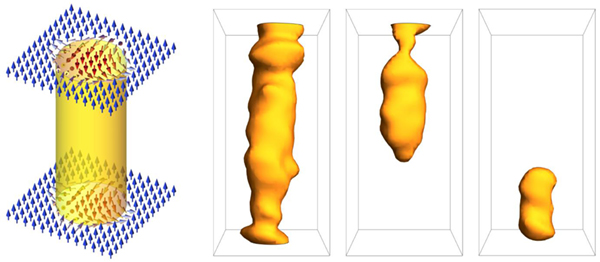

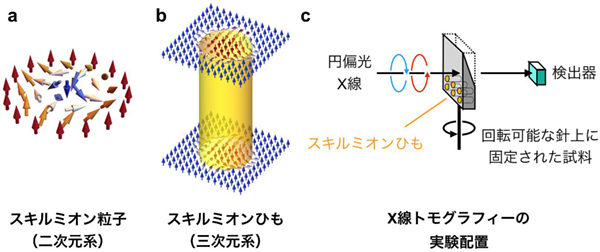

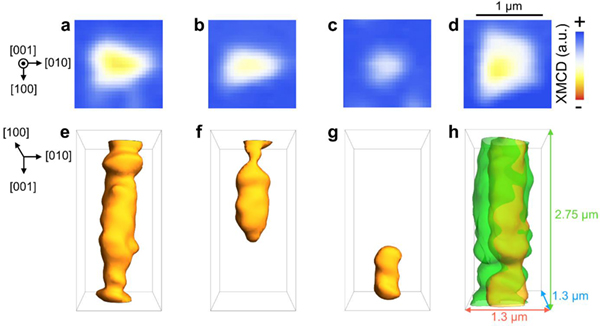

スキルミオンは、理想的な二次元系においては、粒子としての性質を持つことがわかっており、実際に二次元的なイメージング手法を用いた観測例が報告されています(図1(a))。一方で、最近の理論研究によると、現実の三次元系におけるスキルミオンは、スピンが竜巻状に整列した「ひも」としての性質を持つことが予測されています(図1(b))。しかし、従来の二次元的なイメージング手法では深さ方向の情報が失われてしまうため、こうしたスキルミオンひもの三次元的な形状を実験的に可視化することは困難であると考えられており、その観測手法の確立や性質の解明が、大きな課題となっていました。

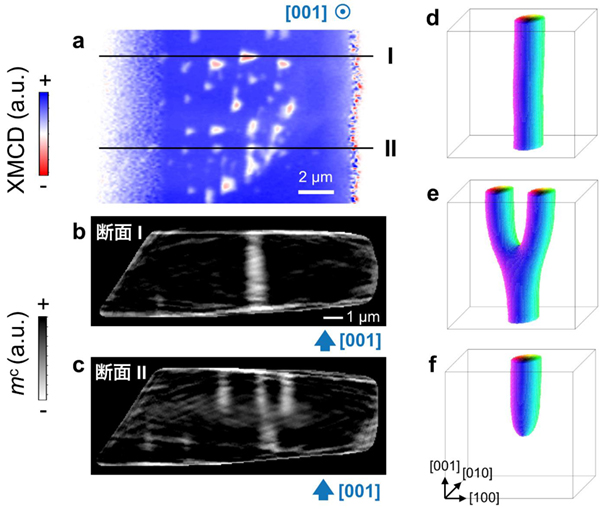

そこで本研究では、スキルミオンひもの三次元形状を明らかにするため、CT スキャンで用いられるX 線トモグラフィーと呼ばれる手法に着目しました。このアプローチでは、さまざまな角度から撮影した二次元透過像を合成することにより、観察対象の三次元形状を精密に再構築することが可能となります。今回は、ナノスケールのスピン構造を観察する必要があることから、①円偏光を利用したX 線磁気円二色性(XMCD)と呼ばれる現象を用いてスピンの向きを識別できるようにする、②150 ナノメートル幅まで集光したX 線ビームを走査することで高い空間分解能の透過像を得られるようにする、③X 線ビームに対して試料と磁場が同時に回転できるようにする、といった特別な工夫を加えた測定環境を、大型放射光施設SPring-8のビームライン(BL39XU)に構築しました(図1(c))。実際に、室温で数百ナノメートルの直径のスキルミオンを生じることが報告されているMn1.4Pt0.9Pd0.1Sn という合金材料の観測を行った結果、スキルミオンひもの三次元形状を可視化することに、世界で初めて成功しました。今回の観察結果から、試料内をほぼ真っ直ぐに貫通した形状のスキルミオンひもの存在が実験的に証明され、さらに途中で形状が歪んだり、切れたり、分岐したりといったさまざまな欠陥構造が存在することも明らかになりました(図2・図3)。

本研究の結果は、これまで実験的に未解明だったスキルミオンひもの三次元形状を直接観察するための画期的な新手法を提示するものであり、スキルミオンの情報担体としての性質のさらなる理解に大きく貢献することが期待されます。特に、スキルミオンを電流などの外場で駆動する際には、スキルミオンひもが物質中の欠陥の存在下でどのように変形やピン止めを生じるかを理解することが極めて重要であり、その詳細を実験的に明らかにできれば、より効率的にスキルミオンを制御するための新しい指針の解明につながると考えられます。また最近では、スキルミオンひもの振動を介して糸電話のように通信を行えることも明らかになっており、こうしたひもの振動は電気回路における電流とは異なり、ジュール発熱(電流の2乗に比例)によるエネルギー損失を生じないため、低消費電力で書き換え可能な次世代の情報伝送路として活用できる可能性も秘めています。従来の研究で見落とされてきたスキルミオンの「もう一つの次元」の自由度を上手く活用することで、全く新しい磁気情報処理手法の開拓につながることが期待されます。

●用語解説●

スキルミオン:スキルミオンは、1960年代に素粒子物理の分野でTony Skyrme 博士によって提案された概念です。磁性体の中におけるスキルミオンは、渦巻き状のスピン構造として発現し、そのスピンを並べ替えると球面をちょうど整数回分だけ覆うことができるという特徴があります。

電子スピン:エレクトロニクスの主役である電子は、電荷とスピンの二つの自由度を持つ粒子であることが知られています。このうち、スピンの自由度は、電子の自転が生み出す角運動量に由来しています。スピンは原子サイズの棒磁石のような性質を持っており、磁性体の中ではこのスピンが一定の規則に従って整列した状態が実現しています。

情報担体:一般に情報は、何らかの物理系に記録・保持される必要があり、そのための媒体は情報担体と呼ばれます。情報担体の例としては、情報を表す物理量や、物理系におけるネットワーク構造・分子構造などを挙げることができ、本研究で取り上げる磁気スキルミオンも、高密度な情報担体の候補として注目されています。

トモグラフィー:トモグラフィーとは、観察対象となる物体の二次元的な透過像をさまざまな角度から撮影することで、その三次元的な形状を再構築する手法のことを指します。代表的な例としては、医療現場で用いられるCTスキャン(CT はComputational Tomography の略)が知られており、これは人体のX 線透過像をもとに、その内部組織の三次元情報を非破壊で検出するための方法として広く利用されています。

トポロジー:トポロジーとは、連続的な変形を行っても保たれるような何らかの不変量によって、物体の 「形」を分類する考え方のことを指します。例えば、物体に空いた穴の数や、ひもの結び目の数といったものがこの不変量に相当しており、こうした穴や結び目は連続変形では取り除けないことから、特別な安定性を持つことが知られています。

X線磁気円二色性(XMCD:X-ray Magnetic Circular Dichroism):一般に、磁性体の中の電子スピンと平行な方向にX 線を入射すると、右円偏光と左円偏光で透過率に差が生じることが知られています。これがX 線磁気円二色性と呼ばれる現象で、スピンの向きの正負によって符号が反転することから、局所的なスピンの方向を検出するための手法として利用することができます。

大型放射光施設SPring-8:兵庫県の播磨科学公園都市にある、世界最高性能の放射光を生み出す理化学研究所の施設で、利用者支援等は高輝度光科学研究センター(JASRI)が行っています。今回の研究のように、X 線磁気円二色性を利用して高い感度でスピンの情報を検出するためには、高輝度なX線源が必要となります。大型放射光施設では、光とほぼ等しい速度まで加速された電子の進行方向を磁場によって曲げることで放出される電磁波「放射光」を線源とすることにより、一般的な実験装置に比べて桁違いに強力なX 線を利用することが可能です。

京都大学 化学研究所

京都大学 化学研究所 国際共同利用・共同研究拠点

国際共同利用・共同研究拠点