P–Al結合を利用したアルキンの変換で反応性化学種を創製

〜新たな小分子活性化の展開〜

本成果は、2020年4月29日に国際学術誌ChemPlusChemにオンライン公開されました。また、6月18日に欧州各国化学会 (Chemistry Europe)機関紙ChemViewsおよびWebサイトChemistryViewsにて紹介されました。

京都大学化学研究所 柳澤達也 博士(博士後期課程3年生 令和2年3月修了)、水畑吉行 准教授、時任宣博 教授らのグループは、P–Al単結合化合物(ホスファニルアルマン)が、添加剤なしに反応性の低い内部アルキンに付加することを見出し、さらにその付加生成物が更なる小分子変換能を有していることを明らかにしました。

概要

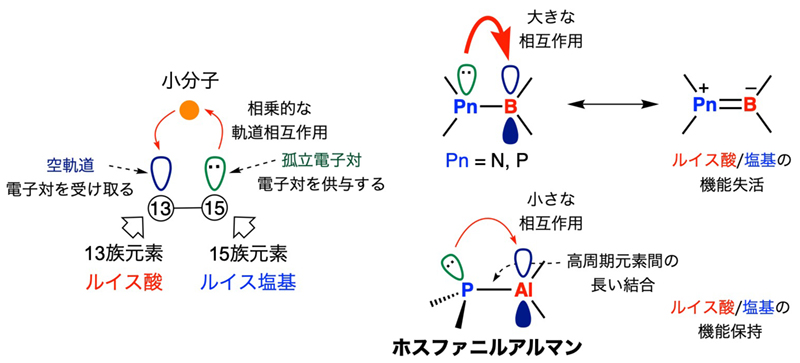

炭化水素や二酸化炭素のような身の回りにある小分子を、化学反応によって我々が利用できる形に変換することは、小分子活性化として注目が集まっています。これらの小分子活性化は、主として反応性の高い遷移金属を利用することで達成されてきましたが、近年の元素枯渇問題に対する取り組みとして、稀少な遷移金属の役割を地殻に豊富に存在する典型元素で代替する研究が重視されています。その手法としてFrustrated Lewis Pair (FLP)と高周期元素低配位化学種の利用の2つが大きく注目されています。特に後者では、小分子に対して相乗的な軌道相互作用をとることが遷移金属と似通っており、小分子活性化の鍵となっています。

我々は、ルイス酸とルイス塩基とが直接結合した化合物が、小分子に対して高周期元素低配位化学種と類似した相乗的な軌道相互作用を示しうることに注目し、ルイス酸となる13族元素とルイス塩基となる15族元素の間に結合を有する化合物を用いれば、低配位化学種を用いずとも小分子活性化が可能であると着想しました。しかし、広く研究がおこなわれている第二周期元素であるホウ素を含む化合物では隣接の15族元素との相互作用が大きいために、ルイス酸/塩基の機能が失活してしまいます。そこで、高周期元素間の長い結合に起因する小さな元素間相互作用に着目しました。しかし第三周期元素であるアルミニウムとリンとの間に単結合を有するホスファニルアルマンは、その合成例が少ない上に、反応性の検証もほとんど行われていませんでした。

炭化水素や二酸化炭素のような身の回りにある小分子を、化学反応によって我々が利用できる形に変換することは、小分子活性化として注目が集まっています。これらの小分子活性化は、主として反応性の高い遷移金属を利用することで達成されてきましたが、近年の元素枯渇問題に対する取り組みとして、稀少な遷移金属の役割を地殻に豊富に存在する典型元素で代替する研究が重視されています。その手法としてFrustrated Lewis Pair (FLP)と高周期元素低配位化学種の利用の2つが大きく注目されています。特に後者では、小分子に対して相乗的な軌道相互作用をとることが遷移金属と似通っており、小分子活性化の鍵となっています。

我々は、ルイス酸とルイス塩基とが直接結合した化合物が、小分子に対して高周期元素低配位化学種と類似した相乗的な軌道相互作用を示しうることに注目し、ルイス酸となる13族元素とルイス塩基となる15族元素の間に結合を有する化合物を用いれば、低配位化学種を用いずとも小分子活性化が可能であると着想しました。しかし、広く研究がおこなわれている第二周期元素であるホウ素を含む化合物では隣接の15族元素との相互作用が大きいために、ルイス酸/塩基の機能が失活してしまいます。そこで、高周期元素間の長い結合に起因する小さな元素間相互作用に着目しました。しかし第三周期元素であるアルミニウムとリンとの間に単結合を有するホスファニルアルマンは、その合成例が少ない上に、反応性の検証もほとんど行われていませんでした。

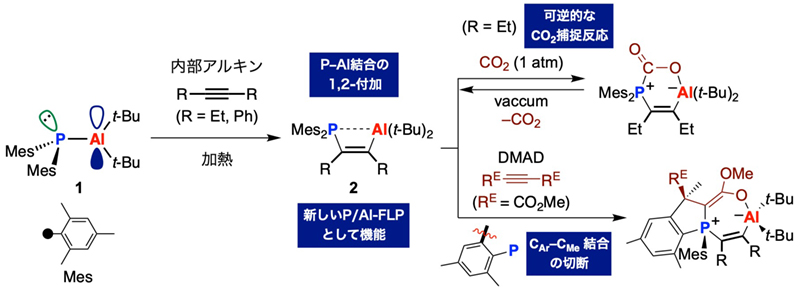

我々は、これまでに炭素置換基のみを有する新規なホスファニルアルマン類を合成し、実験、理論の両面からルイス酸/塩基の機能を保持していることを明らかにしてきました(Yanagisawa, T.; Mizuhata, Y.; Tokitoh, N., Inorganics, 2019, 7, 132–143)。今回、ホスファニルアルマン1によるアルキンの活性化を試みたところ、1のP–Al結合が加熱によって反応性の低い内部アルキンにシス型で1,2-付加した2が得られることを見出しました。P–B結合を有する化合物やP/Al原子をベースとした分子間FLPではこの反応は実現できないことを確認し、ホスファニルアルマンの優位性を示しました。さらに得られたP/Al原子付加体2が新たな反応性化学種(FLP)として機能することを見出すとともに、アセチレンジカルボン酸ジメチル(DMAD)との反応によって、通常切断困難な芳香環炭素と置換メチル基間の結合切断を伴うユニークな縮環化合物が得られることを明らかにしました。

本研究成果は、典型元素を活用した小分子活性化に新たな方法論を提示したと言え、現在種々の小分子との反応を検討しております。

本研究成果は、典型元素を活用した小分子活性化に新たな方法論を提示したと言え、現在種々の小分子との反応を検討しております。

●用語解説●

Frustrated Lewis Pair (FLP):電子対を受け取る化学種をルイス酸、電子対を供与する化学種をルイス塩基という。通常、ルイス酸とルイス塩基の対が近接すると錯体を形成しルイス酸/塩基の機能は失活してしまうが、立体などの要因を理由にそれが妨げられている(frustratedしている)場合はその機能が保持され高い反応性を示す。

高周期元素/「重い元素」:元素周期表における横の並びを周期という。有機化学においては第一および第二周期の元素を取り扱うことが多いが、第三周期以降の元素をここでは総称して高周期元素と呼ぶ。周期が高くなれば、必然的に元素の原子量は大きくなることから、「重い元素」となる。

低配位化学種:中心原子からみた最隣接原子の数が通常の場合よりも少ない化合物を指す。例えば炭素は通常隣接する4個の原子と結合を形成するが、低配位の炭素化合物であるカルベンやアルキンでは隣接原子が2個となる。低配位化学種は通常配位数の化合物と比較して反応性が高くなる。

京都大学 化学研究所

京都大学 化学研究所 国際共同利用・共同研究拠点

国際共同利用・共同研究拠点