木質リグニンを認識するオリゴペプチドを発見

~再生可能バイオマス炭素資源の高度利用に向けた第一歩~

この研究成果は、2016年2月23日にScientific Reportsにオンライン公開されました。

高谷光准教授、磯崎勝彦助教、中村正治教授

山口亜佐子研究員、渡辺隆司教授

リグニンは植物細胞壁を構成する芳香族系天然高分子で、セルロースに次いで地球上で最も豊富に存在する再生可能炭素資源です。石油に代わる化学資源として植物バイオマスを活用するためには、リグニンを選択的かつ高効率で分解して有用な芳香族化学品原料を生産し、これにより分離された多糖を化学品や燃料などに変換利用することが鍵となります。このプロセスにおいて、リグニンの選択的分解により高付加価値な芳香族化成品を直接生産できれば、バイオマスを基盤とした化学産業が大きく前進します。

リグニンの選択分解には、リグニンを認識する酵素の利用をイメージされるかもしれませんが、不規則高分子であるリグニンを分子間相互作用に基づいて正確に認識して結合する分子を見出すことは困難でした。我々の研究グループではリグニン分解触媒の開発を目指して、リグニン結合性ペプチドを探索し、それを利用した新たなリグニン高親和性触媒を作り出す研究を進めています。このため、我々はファージ表層提示ライブラリーを利用して木材から分離した天然リグニンに対して親和性を持つ新規分子の探索を試みました。

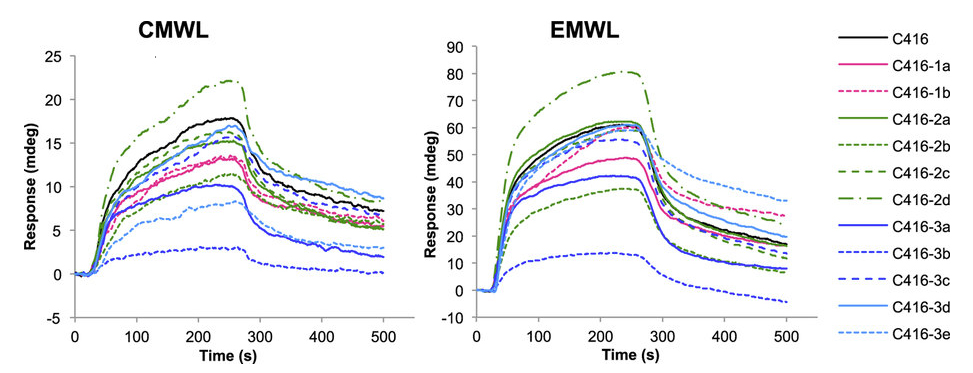

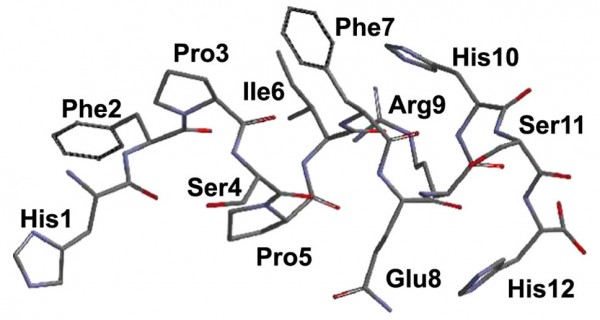

ファージ表層提示法は、有用な生理活性ペプチドや新規機能をもつタンパク質の創製など様々な分野で応用されている進化分子工学の強力な手段の一つです。ファージ表層提示12アミノ酸ランダムペプチドライブラリーを用いて、リグニンに対して親和性を持つ分子のスクリーニングを行い、コンセンサス配列を持つクローンを得ました。選択した配列のペプチド合成を行い、表面プラズモン共鳴(SPR)法を用いてリグニンとの相互作用を解析した結果、最も高い親和性を示すペプチドC416を得ました(図1,2)。またペプチドのリグニン親和性に関わる要因を調べた結果、アミノ酸の違いにより針葉樹由来と広葉樹由来リグニンの異なる構造を認識できる可能性を見出しました。

このようなリグニン親和性分子の創出は、リグニンへの結合性および特異性を制御した触媒や酵素の開発につながると考えられます。

●用語解説●

芳香族化成品: ベンゼン環を基本骨格とする機能性有機化合物およびその原料。医薬品、農薬、香料、液晶、有機電子材料、ポリマー類など我々の生活に欠かすことのできない化学製品群。

ファージ表層提示ライブラリー: 外来分子をファージ(細菌に感染するウィルス)の外殻タンパク質と融合した形でファージ粒子表面に提示させる技術。これによってファージに多数の異なるアミノ酸配列を持つペプチドまたはタンパク質分子を提示させた集団(ライブラリー)を調製する。このライブラリーを用いて、標的分子やタンパク質、DNA等に特異的に結合するペプチドやタンパク質をごく短時間に探索、単離できる。

ペプチド: アミノ酸数十残基からなる分子量1,000~10,000程度の高分子化合物。タンパク質に比べて合成や立体構造の制御が容易であり、コンビナトリアル化学によって、所望の分子認識能や触媒作用を示す機能性ペプチド分子の創出が可能である。タンパク質の一種である抗体(分子量:150,000 程度)に比べても合成が容易で、熱及び化学的安定性が高い等の特長から、抗体に代わる分子認識機能材料として注目されている。

表面プラズモン共鳴(SPR)法: センサーチップの金属表面に分子や物質が吸着する際に生じる極微小な電磁気変化を表面プラズモン共鳴現象を利用してSPR信号として検出し、両者の結合‐解離挙動をリアルタイムで定量的に検知する方法。タンパク質(ペプチド)や抗体と標的分子(リガンド)の結合定数の決定によく用いられる。

京都大学 化学研究所

京都大学 化学研究所 国際共同利用・共同研究拠点

国際共同利用・共同研究拠点