常温・常圧でのイオン性ナノ結晶の結晶構造制御に成功〜新しい光エネルギー変換材料開発に期待〜

呉 欣倫研究員、佐藤 良太助教、

木村 仁士氏(修士課程)、寺西 利治教授

(物質創製化学研究系 精密無機合成化学研究領域)

山口 睦氏(博士後期課程)、治田 充貴助教、

倉田 博基教授

(先端ビームナノ科学センター 複合ナノ解析化学研究領域)

呉欣倫研究員、佐藤良太助教、木村仁士氏、寺西利治教授

山口睦氏、治田充貴助教、倉田博基教授

イオン性ナノ結晶は、半導体光触媒や光電変換材料などの光機能性材料として広く使われており、その多彩な特性は、構成元素・形態・結晶構造などにより決まります。なかでも、イオン性ナノ結晶の結晶構造は、相図に従い温度により安定相が決まっているため、高温で安定な結晶構造を化学合成で得ることは困難でした。

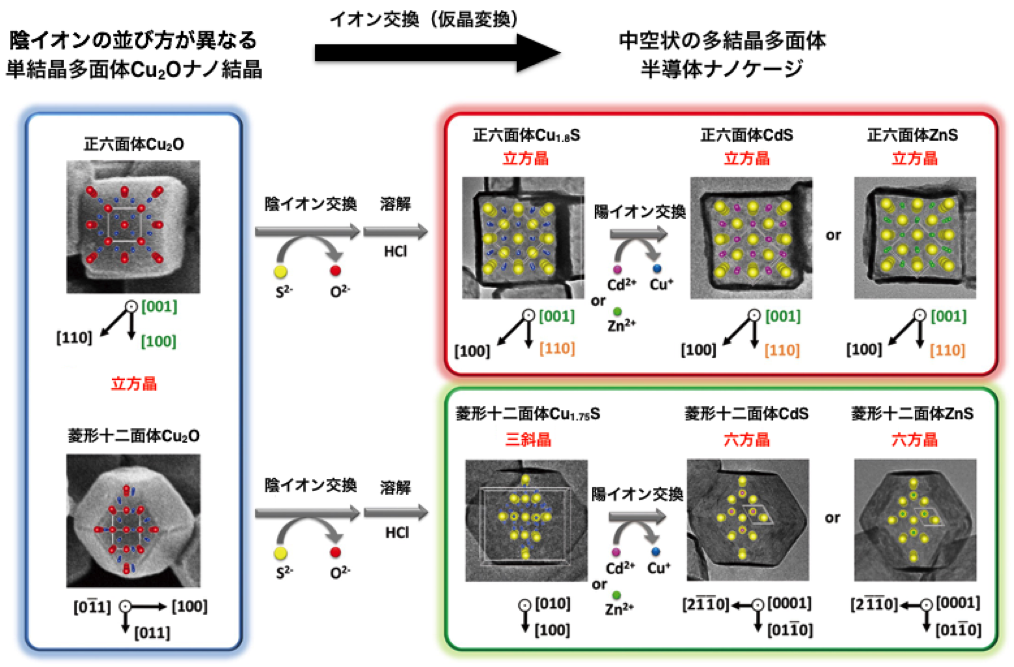

今回、研究グループでは、{100}が露出した正六面体および{110}面が露出した菱形十二面体Cu2Oナノ結晶のイオン交換反応を行い、形態を維持したまま構成元素が変わった生成物(仮晶)の結晶構造を詳細に調べました。その結果、Cu2Oナノ結晶を常温・常圧で陰イオン交換(O2– → S2–)すると、表面に露出している結晶面の陰イオン骨格により、生成物の結晶系が決定されることを見出しました(図)。すなわち、表面露出結晶面を変えるだけで、立方晶を立方晶あるいは三斜晶・六方晶に変換することができるようになりました。また、得られた生成物は非常に珍しい中空状のナノ結晶(ナノケージ)であり、各結晶面の結晶軸方向が一致していない多重双晶であることが分かりました。さらに、本手法を用いると、六方晶ZnSなどの高温でしか得られない結晶構造でも、常温・常圧で形成可能であることを実証しました。この構造変換手法は他のイオン性ナノ結晶にも適用可能であると考えられ、従来得ることが難しい結晶構造をもつイオン性ナノ結晶やイオン結晶薄膜を作製することで、全く新しい物性・機能を見出せるのではないかと考えています。

●用語解説●

相図: 物質の相と熱力学的な状態量(温度、圧力など)との関係を表した図。例えば、温度・圧力に関しての合金や化合物の相図などがある。

菱形十二面体: 合同な12個の菱形を面とする凸多面体のこと。

仮晶: 本来の鉱物の形態を残したまま、温度・圧力・化学的環境が変化することにより成分が置換したり、単に分子構造が変化し別の鉱物に変わってしまう場合(変質仮晶)や、表面を別の鉱物が覆いシェルを形成したあと中の鉱物が溶解し、シェルだけが残った場合(沈殿仮晶)、また、それを雛形として別の鉱物が入り込んだ場合など、本来ありえない結晶形をもつ鉱物のこと。

結晶系: 結晶軸の長さと方向とが等価かどうかで定まる結晶の分類。結晶軸の長さの比と二つの軸のなす角によって立方晶系、六方晶系、正方晶系、三方晶系、斜方晶系、単斜晶系、三斜晶系の七つに分類される。

京都大学 化学研究所

京都大学 化学研究所 国際共同利用・共同研究拠点

国際共同利用・共同研究拠点