| [ 平成16年7月31日 ] |

| |

物質創製化学研究系 |

|

|

有機化学、無機化学の枠を超えた視点で「新規物質」を創製し、その構造、機能、物性を解明する。 |

|

|

| 有機元素化学 |

|

|

時任宣博(教授)、中村(助教授)、武田(助手)、笹森(助手)、平野(技術専門職員)、研究員1名、学生 13名

|

|

新規な含高周期 14族元素反応活性種の創製

かさ高い置換基を利用した含高周期 14族元素反応活性種(シラベンゼン、シラシクロプロパベンゼン等)の合成とその性質の解明について研究を行っている。

新規な含高周期 15族元素間二重結合化合物の創製

かさ高い置換基を利用した含高周期 15族元素間二重結合化合物(ジビスムテン等)の合成とその物性・反応性の解明について研究を行っている。

新規な結合様式を有する遷移金属錯体の創製

かさ高い置換基を利用した新規な遷移金属錯体(白金‐ジスルフィド錯体等)の合成とその性質の解明について研究を行っている。 |

| 構造有機化学 |

|

|

小松紘一(教授)、北川(助教授)、西長(助手)、村田(助手)、研究員4名、学生13名

|

|

開口フラーレンおよび内包フラーレン類の有機化学的合成と物性

炭素のみからなる球状分子フラーレンの骨格に有機化学反応によって穴を開け、そこから小原子・分子などを入れた後で穴を閉じるという手法によって、これまでに例のない内包フラーレン類の大量合成とその物性解明に挑んでいる。

シグマ -パイ共役をもつパイ共役電子系の合成と物性

剛直なシグマ炭素骨格で周囲を取り囲んだ様々な環状パイ共役系を合成し、これを安定なカチオン種へと変換して新しい物性を導き出そうとしている。

有機基をもつフラーレンカチオンの新規合成法の開発と応用

これまでに報告例のない、有機基をもつフラーレンカチオンの新しい合成法を見出し、その結晶としての単離と、それによるフラーレンで構成された単分子膜調製およびその光触媒としての応用面について検討している。 |

|

| Top |

| 精密有機合成化学 |

|

|

川端猛夫(教授)、椿(助手)、寺田(技術専門職員)、研究員4名、学生13名

|

|

動的不斉制御による不斉合成

エノレートは平面構造であるが結合に回転阻害を加えると単位時間内にはキラリティーを持つ。この動的不斉を利用した不斉合成法の開発を行っている。

有機触媒の開発

遠隔不斉誘導を基盤として高活性、高選択的な有機触媒開発を目指している。これまでにアルコールの不斉アシル化触媒を開発した。

超分子化学

機能性フェノールフタレインを用いた分子情報の可視化、キラルオリゴナフタレンの合成と機能化に関する研究を行っている。 |

| 精密無機合成化学 |

|

|

島川祐一(教授)、東(助教授)、池田(助手)、研究員1名、学生1名

|

|

機能性材料の探索

新しいメモリ材料としての期待が高い強磁性・強誘電性を示す酸化物を高圧法より合成し、その基礎物性を明らかにしている。

層状構造強誘電体の合成

特徴的な層状構造を持つ強誘電体材料を合成し、その結晶構造を解析している。

電子デバイス材料の基礎研究

リチウムイオン 2次電池や次世代の抵抗変化型メモリ材料に関する基礎研究を行っている。 |

|

| Top |

| |

材料機能化学研究系 |

|

|

異種材料のハイブリッド化・複合化に重点を置き、新規な機能を有する新世代材料の創製を目指す。 |

|

|

| 高分子材料設計化学 |

|

|

福田 猛(教授)、辻井(助教授)、大野(助手)、後藤(助手)、学生12名

|

|

リビングラジカル重合の反応速度論的研究

リビングラジカル重合の素反応速度と重合速度および重合体の分子量・分子量分布の関連を実験的、理論的に研究し、重合機構を体系化する。

リビングラジカル重合による新材料の創製

リビングラジカル重合の利用により、新しい線状および非線状(星型、櫛型、多分岐型)重合体および有機/無機複合材料(基板、微粒子、多孔体)を合成する。

高密度ポリマーブラシの科学と技術

新しい分子組織としての高密度ポリマーブラシを合成化学的ならびに構造・物性科学的に研究し、その応用分野を開拓する。 |

| 高分子機能化学 |

|

|

麹谷信三(教授)、辻(助教授)、登阪(助手)、妹尾(助手)、学生10名

|

|

ポリエステル高速紡糸繊維の内部微細構造解析

構造制御による物性向上が懇望されている汎用合成繊維に対し、物性発現機構の解明のための微細構造解析手法の確立を目指す。

高分子量ポリ(エチレンオキシド)の一軸伸長によるイオン伝導性の向上

分岐型ポリエーテルのエラストマー性質を利用して一軸伸長させることにより、分子鎖の配向によるリチウムイオン伝導性の向上を目指す。

シンジオタクチックポリスチレンとポリ(エチレンオキシド)からなるポーラスゲルの創製

SPSの分子キャビティーを持つ結晶構造を利用した、ポリ(エチレンオキシド)との新規な物理ゲルの合成とその機能化を図る。 |

|

| Top |

| 無機フォトニクス材料 |

|

|

横尾俊信(教授)、高橋(助教授)、徳田(助手)、研究員 8名、学生11名

|

|

有機-無機ハイブリッド低温溶融ガラスの創製

ゲル溶融法および無水酸塩基反応法を用いた常温~ 200℃で溶融する低温溶融ガラスの合成そして特にフォトニクス材料としての応用を研究している。

ガラスの構造解析

機能性の向上には、ガラスの局所構造の理解が不可欠であり、動径分布解析、 MQMAS/NMRや非経験分子軌道法を用いてそれに取り組んでいる。

ナノポーラスチタニア薄膜の作製 酸化物ゾルと光重合ポリマーの組み合わせによるスピノーダル相分離を利用して超微細構造を持つ酸化チタン薄膜を作製し、その太陽電池などへの応用を目指している。 |

| 磁性体化学 |

|

|

小野輝男(教授)、葛西(助手)、楠田(技術専門員)、学生6名

|

|

強磁性体から非磁性体へのスピン注入現象

強磁性体から非磁性体(常磁性体、超伝導体)にスピン分極電流を流すことで非磁性体の物性制御を行うことを目指している。

スピン電流による磁化状態制御

伝導電子から磁化へのスピントランスファー効果を利用して強磁性体の磁化状態を磁場ではなく電流で制御することを目指している。

磁性微粒子の化学合成とデバイス応用 超高密度記録媒体や磁性単一電子素子への応用を目指して磁性微粒子の化学合成と物性評価を行っている。 |

|

| Top |

| |

生体機能化学研究系 |

|

|

生物現象を化学の切口で解明し、生体の認識、応答、合成などの諸機能を、物質創製に活かす。 |

|

|

| 生体触媒化学 |

|

|

坂田完三(教授)、平竹(助教授)、水谷(助手)、清水(助手)、研究員2名、学生18名

|

|

植物における新しい二糖配糖体特異的グリコシダーゼファミリーの解明

植物の二糖配糖体を特異的に加水分解するジグリコシダーゼの酵素学的性質や立体構造を解析して新規グリコシダーゼファミリーを確立する。

新規グリコシダーゼ阻害剤グリコシルアミジン誘導体の設計・合成と応用

強力で高選択的、かつ合成が簡便なグリコシダーゼ阻害剤としてグリコシルアミジン誘導体を開発し、有用な研究ツールとして応用している。

植物ホルモンの活性化・不活性化に関わる酵素の機能解析

オーキシン、ブラシノステロイド、アブシジン酸などの活性化・不活性化に関わる酵素遺伝子を解析し、それらの阻害剤を設計・合成している。 |

|

| Top |

| 生体分子情報 |

|

|

岡 穆宏(教授)、青山(助教授)、椙崎(助教授)、柘植(助手)、安田(技術専門職員)、学生3名

|

|

サイトカイニン応答に関わる細胞内シグナル伝達の分子基盤

原核生物型二成分制御系に属するヒスチジンキナーゼ、 HPt介在因子および転写因子型応答因子がシロイヌナズナのサイトカイニン初期応答のシグナル伝達に関わっている。

高等植物における表皮細胞の発生・分化プログラム

シロイヌナズナの HD-Zip型転写因子GLABRA2がホスホリパーゼD遺伝子の転写制御に関わり、リン脂質代謝を介して根の表皮細胞の根毛形成を運命づける。

タンパク質分解系と形態形成・シグナル伝達

光形態形成に関わるタンパク質複合体として同定された COP9シグナロソームが、タンパク質分解系を制御して、オーキシン応答や花芽形成のみならず多様な生理機能に関与していることを明らかにしつつある。 |

| 分子臨床化学 |

|

|

田中(助教授)、研究員 1名、学生2名

|

|

ポリ( ADP-リボシル)化反応と病態との関連の解析

ポリ( ADP-リボース)合成酵素(PARS)はDNAの損傷によって活性化し、遺伝子の修復に重要な働きをする。この酵素の細胞死(アポトーシス/ネクローシス)における役割を明らかにする。

神経変性疾患の発症機構の解明

アルツハイマー病やパーキンソン病の病因を、患者脳内に異常に蓄積する Aβ蛋白(および前駆体APP)やα-シヌクレインに着目して解析する。

セプチンの機能解析

野生型・変異体の遺伝子導入や、 siRNAによるノックダウンにより、細胞骨格蛋白質セプチンの生理的機能ならびに病態との関連を明らかにする。 |

|

| Top |

| |

環境物質化学研究系 |

|

|

生命の源である水と水圏環境および超臨界水や微生物・酵素による環境調和物質を、分子から地球環境までの視点で、化学の切口から総合的に研究する。 |

|

|

| 分子材料化学 |

|

|

堀井文敬(教授)、梶(助教授)、平井(助手)、大嶺(技術専門職員)、研究員3名、学生8名

|

|

高分子の種々の状態における構造・ダイナミックスの固体NMRによる精密解析

エネルギー効率の高い材料設計を目指し、高分子の液晶、非晶、混合状態など種々の状態の構造・ダイナミックスを多次元多量子NMR法などにより精密に解析している。

有機ELデバイスなどの高度組織化分子材料の構造と機能

高分子系有機発光素子、無機-有機分子ハイブリッドなど高度に組織化された機能材料の構造・ダイナミックスを精密に解析し、機能との相関を解明している。

セルロース系分子ハイブリッド材料の創製と機能

バクテリアセルロースなどの階層構造をベースにして、各レベルでの機能物質とのハイブリッド化を検討し、環境に優しく、エネルギー効率の高い材料創製を目指している。 |

| 水圏環境解析化学 |

|

|

宗林由樹(教授)、梅谷(助教授)、佐々木(助手)、岡村(助手)、則末(教務職員)、南(技術職員)、研究員1名、学生8名

|

|

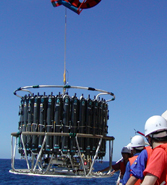

微量元素の水圏地球化学

本年度は、北西北太平洋での鉄散布実験と時系列観測、南極海・南太平洋における断面観測、マリアナトラフでの熱水活動観測などの航海に参加する。

新規な選択的錯生成系の開発

巨大環状配位子とキレート配位子のふたつの機能をもつ新しい配位子の研究を進める。

化学反応のシミュレーション

非線形化学反応系の解析を進める。 |

|

| Top |

| 分子環境解析化学 |

|

|

中原 勝(教授)、梅村純三(教授)、松林(助教授)、岡村(助手)、若井(助手)、研究員3名、学生7名

|

|

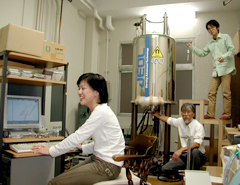

超臨界水・水溶液の構造とダイナミクスのNMRによる研究

温度と圧力が高く、気体とも液体ともつかない状態を超臨界状態と呼ぶ。超臨界水に溶けた様々な物質が、どのように水と相互作用し、どのような運動をしているかを探っている。

熱水中のC1化学

超臨界水内での化学反応は環境に優しく、触媒を使わない有機合成や生命の誕生に関る化学進化の過程にも重要である。C1化学に重点をおいて、分子論的な機構を明らかにしていく。

膜と薬物の相互作用・ダイナミクスのNMRによる研究

生体を構成する膜の安定性や機能を決定する上でも、水は大きな役割を果たしている。膜に薬物が取り込まれる様子を定量的・系統的に捉えて、水と油の間の溶ける・溶けないの関係を支配する分子間相互作用の知見に立脚して理解を深めていく。 |

| 分子微生物科学 |

|

|

江崎信芳(教授)、栗原(助教授)、三原(助手)、數岡(教務職員)、研究員1名、学生20名

|

|

微生物酵素の機能解析と応用開発

有用物質生産や環境浄化に利用可能な新しい微生物酵素を探索し、機能・触媒機構解析と応用面の開発を行う。

極限微生物の環境適応機構の解析と応用開発

極地などの低温環境に棲息する好冷微生物の低温適応機構を解析し、そのユニークな特性を活かした物質生産・環境浄化システムを開発する。

含カルコゲン生体分子の生合成機構とそれらの応用開発

鉄硫黄クラスター、セレノシステインなどの含カルコゲン生体分子の生成反応機構を解明し、新規な物性や生理機能を持つ物質の開発を行う。 |

|

| Top |

| |

複合基盤化学研究系 |

|

|

理学と工学の融合的視点を開拓し、化学と物理学・生物学との境界領域に基盤を確立する。

他の研究系センターと連携し、新世紀物質科学の萌芽的基礎研究を発展させる。 |

|

|

| 高分子物質科学 |

|

|

金谷利冶(教授)、西田(助教授)、松葉(助手)、研究員2名、学生10名

|

|

高分子結晶化過程の解明

高分子の高次構造制御を目指し、メゾ相を経由する結晶化および流動場における結晶化過程に注目して研究を進めている。

高分子ガラス転移機構の解明

高分子の固化過程で結晶化と表裏をなすガラス転移を動的転移であると考え、ダイナミクスの測定よりその機構解明を目指している。

高分子電解質・高分子ゲルの構造と機能の解明

独立に研究してきた高分子電解質と高分子ゲルに加え、高分子電解質ゲルの構造と機能の解明に

向けて研究を始めた。 |

| 分子レオロジー |

|

|

渡辺 宏(教授)、井上(助教授)、松宮(助手)、岡田(技術専門職員)、学生8名

|

|

高分子電解質の流動誘電緩和

極性高分子中のイオンとイオン輸送の媒体である高分子自体の運動を流動誘電緩和法で調べ、両者の相互作用を解明する。

ひも状ミセルの非線形レオロジー

低分子量の両親媒性分子(セッケン)のひも状会合体の非線形レオロジー挙動を調べ、会合体のダイナミックスを解明する。

ブロック共重合体の非線形レオロジー

ブロック共重合体ミクロ相分離系の非線形レオロジー挙動を調べ、そのダイナミックスの階層性を解明する。 |

|

| Top |

| 分子集合解析 |

|

|

佐藤直樹(教授)、浅見(助教授)、喜多(助手)、吉田(助手)、学生7名

|

|

新しい有機半導体を導く特徴的分子の集合構造とフロンティア電子構造との相関

電子非局在性の高いラジカルなど特徴的な分子の薄膜について、電子物性を担う電子構造と結晶多形との相関を捉えている。

有機薄膜との界面形成に注目した透明電極材料としての金属酸化物薄膜の評価

有機光電変換素子に適した透明電極の探索のため、有機薄膜との界面形成に視点を据えた導電性金属酸化物薄膜の評価を所内協同で進めている。

アラメチシンとその誘導体のイオンチャンネル形成

ペプチド性抗生物質のアラメチシンを化学修飾し、その構造特性と脂質二分子膜に作るイオンチャンネルの性質との相関を調べている。 |

|

| Top |

| |

先端ビームナノ科学

センター |

|

|

各種ビームの融合による新規ビームの開発、極限的な時空間解析法の開発、機能性化学物質の多元的な応用解析、共同研究体制の整備。 |

|

|

| 粒子ビーム科学 |

|

|

野田 章(教授)、岩下(助教授)、白井(助手)、頓宮(技術職員)、研究員1名、学生9名

|

|

ビーム冷却による極限ビームの生成及び相転移

ビームの位置、角度とエネルギーの拡がりを、電子ビーム冷却やレーザー冷却により縮減し、極低温の結晶化ビームの実現を目指す。

レーザーによるイオンビーム生成とその高品質化

大強度超短パルスレーザーの集光による高エネルギーイオンの生成とレーザー同期高周波電場での加・減速によるエネルギー幅の縮減を図る。

永久磁石を用いた超強力ビーム収束系の開発

改良Halbach型超強力永久磁石回路により発生可能な5T以上という高磁束密度を四極にした強力なビーム集束系の開発研究。 |

| レーザー物質科学 |

|

|

阪部周二(教授)、橋田(助手)、清水(助手)、学生2名

|

|

高強度短パルスレーザーと物質との相互作用の物理とその応用

高強度極短パルスレーザー要素技術を開発するとともに、このレーザーと物質(原子、電子、分子、プラズマ)との相互作用の物理を調べている。

短パルスレーザーによるイオン化とナノ構造形成の物理とその応用

極短パルスレーザーによる物質のイオン化の物理を調べ、大型分子や組織などの質量分析への応用や、ナノアブレーションの物理を明らかにし、固体ナノ構造形成への応用を研究している。

高強度レーザー生成放射線科学

高強度極短パルスレーザー生成プラズマが作り出すパルス放射線(電子線、イオン、X線)の解析科学への応用を開発する。 |

|

| Top |

| 複合ナノ解析化学 |

|

|

磯田正二(教授)、倉田(助教授)、小川(助手)、根本(助手)、森口(教務職員)、研究員5名、学生7名

|

|

高分解能電子顕微鏡と電子線結晶学による極微領域定量構造解析

有機薄膜・微粒子等でみられるバルク結晶とは異なる構造の解析を電子顕微鏡を用いて原子レベルで行っている。

非弾性散乱電子を用いた化学状態解析法の開拓

試料に電子線を照射した際に発生する非弾性散乱電子を用いて電子状態・化学結合状態等を解明する手法の開発をしている。

有機分子構造化過程の解明と有機機能素子の開発

機能性有機薄膜結晶の結晶構造の解析・成長機構の解明・成長の制御を行うとともに、機能性有機素子の開発にも取り組んでいる。 |

| 構造分子生物科学 |

|

|

畑 安雄(教授)、伊藤(助教授)、中松(助手)、藤井(助手)、研究員1名、学生5名

|

|

酵素反応機構の結晶構造解析

X線結晶解析により酵素分子や基質・基質類似物との複合体の立体構造を精密決定し、それに基づき酵素の機能発現機構を解明する。

タンパク質分子構造形成基盤の構造生物学的研究

タンパク質分子や超分子複合体の立体構造を決定し、超分子形成や機能物性発現の構造基盤を構造生物学的手法で解明する。

3d遷移元素のKX線スペクトルに関する研究

3d遷移元素のK系列X線スペクトルのサテライト構造や化合物間プロファイル差異の原因を、化学結合や遷移過程の観点から調べている。 |

|

| Top |

| |

元素科学国際研究センター |

|

|

物質の特性・機能を決定づける特定元素の役割を解明し、有機無機新物質創製の指針の提案。 |

|

|

| 典型元素機能化学 |

|

|

玉尾皓平(教授)、辻(助手)、佐伯(助手)、研究員3名、学生9名

|

|

ケイ素-ケイ素結合の新しい化学

σ共役系における構造と物性の関係解明の手法として、環構造を利用したケイ素鎖の立体構造の合成的制御を行っている。

典型元素を含むπ電子系の化学

ケイ素やリンなど、典型元素の特性を活かした新規π共役およびσ-π共役化合物の開発を行っている。

遷移金属錯体を触媒に用いる効率的炭素-炭素結合形成反応の開発

トリアゼン化合物を求電子剤に用いるクロスカップリング反応や炭素-フッ素結合の活性化などの開発を行っている。 |

| 無機先端機能化学 |

|

|

高野幹夫(教授)、寺嶋(助教授)、齊藤(助手)、山本(教務職員)、研究員1名、学生9名

|

|

スピンフラストレーションを持つSrCo6O11の高圧合成

スピン1/2カゴメ格子を有するSrCo6O11を高圧合成法によって作製し、幾何学的フラストレーションによって引き起こされる興味深い物性の解明を行っている。

新しい酸化物発光素子

SrTiO3(ペロブスカイト)やMgAl2O4(スピネル)における可視域での発光現象の機構解明とそれに基づく発光素子の開発を行っている。

単分散球状V2O5ナノ微粒子

サイズ・形状の揃ったV2O5ナノ微粒子の合成機構の解明および触媒やリチウムイオンバッテリー等への応用に関する研究を行っている。 |

|

| Top |

| 遷移金属錯体化学 |

|

|

小澤文幸(教授)、岡崎(助教授)、片山(助手)、学生11名

|

|

高周期典型元素/遷移金属複合系錯体の創製と機能開発

ケイ素、ゲルマニウム、スズ、リン、硫黄、セレンなどの第三周期以降の高周期典型元素が有する特異な性質を利用した新しい遷移金属錯体の開発に取り組んでいる。

sp2混成リン配位子をもつ反応性有機金属錯体の創製と触媒機能

sp2混成リン配位子をもつ有機金属錯体の反応性を速度論的な観点から精査し、得られた情報を基にして環境調和型有機合成を指向した高効率触媒を開発している。

遷移金属触媒による機能性高分子の構造制御合成

上記の研究を通して独自に開発した錯体触媒反応を利用して、π共役系高分子などの光・電子機能性物質の構造制御合成に挑戦している。 |

| 光ナノ量子元素科学 |

|

|

金光義彦(教授)、松田(助教授)、井上(助手)

|

|

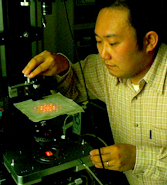

機能性元素をドープしたナノ粒子の作製と単一ナノ粒子分光

半導体ナノ粒子への光機能性元素のドーピングによる新規ナノ粒子の作製と単一ナノ粒子分光による光学応答の研究。

近接場光学顕微鏡による半導体量子ドットの励起子波動関数の直接観測

30nmの空間分解能をもつ近接場光学顕微鏡を用いた半導体量子ドット中に閉じ込められた励起子の波動関数の観測と量子光物性研究。

自己組織化により二次元配列したナノ粒子における超高速分光

自己組織化により規則的かつ高濃度に分散した金属ナノ粒子系における非線形光学応答とエネルギー緩和ダイナミクスの研究。 |

|

| Top |

| |

バイオインフォマティクス

センター |

|

|

バイオサイエンスの広範な知識と統合した情報基盤の整備、バイオインフォマティクス(バイオ情報学)の研究を推進する。 |

|

|

| 生命知識システム |

|

|

金久 實(教授)、五斗(助教授)、川島(助手)、服部(助手)、研究員11名、学生18名

|

|

生命科学における知識の体系化

生体内の物質間相互作用や化学反応ネットワークを体系化したデータベースKEGGを開発している。最近は特に糖鎖や2次代謝産物にも着目したデータベース開発を進めている。

化合物、糖鎖比較アルゴリズムの開発とゲノムレベルの解析への応用

共通の性質を持つ化合物や糖鎖から特徴的な構造を抽出するための構造比較アルゴリズムを新たに開発し、化学反応ネットワークや組織・生物種特異性の解析へと応用している。

遺伝子ユニバースの解析

ゲノムが決定された生物種の全遺伝子間の配列類似性のためのデータベースとそのデータを解析する手法を開発し、機能ドメインの抽出や遺伝子進化の解析に応用している。 |

| 生物情報ネットワーク |

|

|

阿久津達也(教授)、上田(助手)、研究員3名、学生7名

|

|

生物情報ネットワーク構造の数理解析

代謝およびタンパク質相互作用のなすネットワーク構造のグラフ理論的特徴づけ。

化学構造解析のためのカーネル法

サポートベクタマシンなどの機械学習手法を用いた、化合物の性質推定手法の開発。

距離情報を用いたタンパク質立体構造予測

一部の原子間の距離情報のみがわかっている場合の、タンパク質配列からの3次元構造推定アルゴリズムの研究。 |

|

| Top |

| パスウェイ工学 |

|

|

| |

|

ゲノム情報と化学情報に基づく代謝パスウェイ設計に関する研究

ゆらぎ(ゲノム変異や環境変化)に対するパスウェイの安定性に関する理論的研究

ネットワーク安定化理論の実践的応用に関する研究 |

寄附研究部門(日本SGI)

プロテオームインフォマティクス |

|

|

馬見塚(客員助教授)、山口(客員助手)、Kiyoko F. Aoki(特任助手)、研究員2名

|

|

プロテオームインフォマティクス

タンパク質間相互作用や代謝ネットワーク等を表現する確率モデルの構築とモデルパラメータの効率的な推定アルゴリズムの開発。

ケモインフォマティクス

生体内低分子化合物を対象とした高速な類似化合物検索アルゴリズムの開発、及び低分子化合物のグラフ理論的観点からの知識発見。

グライコインフォマティクス

木構造を保持する糖鎖の効率的なアライメント手法の開発及び確率モデルによる高精度の知識発見手法の構築。 |

|

| Top |

人材養成ユニット(振興調整費)

ゲノムインフォマティクス |

|

|

藤 博幸(客員教授)、隈(客員助教授)、大安(客員助手)、市原(客員助手)、研究員3名、学生3名

|

|

バクテリアゲノムサイズと塩基組成との間の進化的関連

真正細菌、古細菌のゲノムサイズと塩基組成の進化的な関係について、至適生育温度などを考慮しながら解析を行っている。

クリプトクローム/光回復酵素ファミリーの分子進化に関する解析

クリプトクロームと光回復酵素を含むタンパク質ファミリーについて、機能の差異と分子進化の関係を解析している。

膜蛋白質のトポロジー変化に伴う選択圧の変化の研究

膜蛋白質のトポロジーの変化に伴い、異なる選択圧が作用しているサイトの検出方法の開発とその応用研究を行った。 |

|

![]()

京都大学 化学研究所

京都大学 化学研究所 国際共同利用・共同研究拠点

国際共同利用・共同研究拠点