MOUを切り口とした化学研究所「国際連携ウィーク」

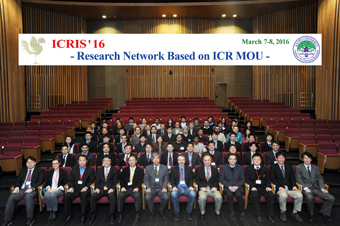

京都大学化学研究所国際シンポジウム2016(ICRIS’16)

“Research Network Based on ICR MOU” を開催

(2016.03.07-08)

平成28年3月7日~8日、化学研究所国際シンポジウム2016 Institute for Chemical Research International Symposium, 2016 (ICRIS’16)–Research Network Based on ICR MOU–を開催しました。本シンポジウムは、化学研究所「国際連携ウィーク」 (コア日程:平成28年3月7日~11日)のスタートイベントで、欧米アジア計7ヶ国・地域からの13名の外国人研究者、化研の「共同利用・共同研究拠点」活動における共同研究者7名、所内若手研究者6名からなる口頭発表、学術交流協定(MOU)締結先から招聘した15名の外国人大学院生、拠点共同研究者、所内研究者に加え、エネルギー理工学研究所・生存圏研究所との連携による「スマートマテリアル」関連の計78件のポスター発表により、相互の研究内容の紹介と討論を行いました。また、ICRIS’16初日の3月7日には、米国ノートルダム大学、オハイオ州立大学の化学および生物化学科との間のMOU調印式が挙行され、化学研究所のMOU締結数は68となりました。

「国際連携ウィーク」は、化学研究所の国際交流・共同研究ハブ拠点活動の一環として、MOU締結先海外研究機関との一層の連携強化を目指し開催されたものです。MOU締結先研究機関の研究者・大学院生を1週間単位で招聘し、所内あるいは関連研究者・大学院生との実質的な研究の深化を図る京都大学でも新しい試みです。「国際連携ウィーク」期間中、「物質創製」「精密解析」「ナノ・バイオ」のキーワードのもとに、MOU締結先等から研究者13名・大学院生15名を化学研究所に招聘し、研究交流・意見交換を行いました。期間後半には、招聘した研究者・大学院生が所内関連研究室を訪問し、実験技法・手技等の実地体験や所内若手研究者・大学院生等との積極的な研究討論を行い大いに交流を深めました。この試みが、若手研究者・大学院生を含めたグローバルな人的ネットワーク形成促進や、「次世代をリードする知の創造」につながることを期待しています。

|

|

|

| Opening Remarks, Prof Tokitoh |

||

|

|

|

|

|

|

| Signning Ceremony for MOU | University of Notre Dame |

Ohio State University |

|

|

|

| Poster Session | Closing Remarks, Prof Futaki |

「国際連携ウィーク」は京都大学全学経費の支援を受け開催されました。ICRIS’16は化学研究所「化学関連分野の深化・連携を基軸とする先端・学際研究拠点」、ならびに本学エネルギー理工学研究所、生存圏研究所との共同プロジェクトである「グリーンイノベーションに資する高効率スマートマテリアルの創製研究-アンダーワンルーフ型拠点連携による研究機能と人材育成の強化-」との共催により行われました。

京都大学 化学研究所

京都大学 化学研究所 国際共同利用・共同研究拠点

国際共同利用・共同研究拠点